- Mensch

Mensch (Homo sapiens L.), das höchst entwickelte irdische Wesen, das alle verwandten Lebewesen in geistiger Hinsicht bei weitem überragt, ohne jedoch von ihnen durch tiefer gehende körperliche Unterschiede getrennt zu sein. Denn der M. bietet den Typus der Wirbeltiere und im besondern der Säugetiere dar, mit denen er das warme Blut, den doppelten Kreislauf, Lungenatmung, Behaarung, Erzeugung lebendiger Jungen und Ernährung derselben durch ein von den Brustdrüsen abgesondertes Sekret (Milch) und doppelte Hinterhauptsgelenkhöcker (s. Tafel »Skelett des Menschen II«, Fig. 4) gemeinsam hat. Der M. besitzt also den gleichen Bau und dieselben Organe wie die höhern Tiere, wenngleich hinsichtlich deren Form mehr oder weniger deutliche Unterschiede vorhanden sind. Im Vergleich zu den dem Menschen in der Tierreihe am nächsten stehenden menschenähnlichen Affen (Anthropoiden) sind diese Unterschiede noch unbedeutender. Fundamentale Unterschiede zwischen beiden Gruppen gibt es eigentlich nur zwei, bez. nur einen, denn der erstere ist nur die Folge des zweiten; das ist der aufrechte Gang des Menschen und seine mächtige Gehirnentwickelung. Nur der M. ist imstande, sich aufrecht zu halten; der Anthropoide geht zumeist auf allen vieren, und wenn er einmal sich aufrecht zu halten versucht, vermag er dieses nur auf kurze Zeit und in beschränktem Maße (mit nicht durchgedrückten Knieen). Der aufrechte Gang des Menschen wird durch die Lage des Hinterhauptloches am Grunde des Schädels bedingt; diese Erscheinung ist wiederum eine Folge der Abknickung des Schädelgrundes. Durch das übermäßige Wachstum des Gehirns, im besondern des Vorder- oder Großhirns (das menschliche Gehirn ist dreimal so groß wie das des Anthropoiden), wurde die Schädelbasis nach unten scharf abgeknickt, und das Hinterhauptloch kam nach unten zu liegen. Mit dem aufrechten Gang stehen Veränderungen seines Baues und der Entwickelung von Knochen und Muskeln im Zusammenhang, wie die ausladende (schaufelähnliche) Form des Beckens, die schlangenförmige Krümmung der Wirbelsäule (Konvexität des Hals- und Lendenabschnittes, Konkavität des Brust- und Kreuzabschnittes), die starke Entwickelung der Gefäß- und Wadenmuskulatur, die Wölbung des Fußes und die Unfähigkeit, die große Zehe den übrigen Zehen entgegenzustellen, das Überwiegen des Gehirn über den Gesichtsschädel, wodurch das Gesicht mehr oder weniger senkrecht unter die geräumige Schädelkapsel zu liegen und die schnauzenähnliche Bildung des Oberkiefers in Fortfall kommt. Für die Beurteilung der Stellung des Menschen in der Natur sind diese Unterschiede geringfügig. Mit vollem Recht reiht man daher den Menschen dem Tierreich ein und stellt ihn zusammen mit den Affen in die Ordnung der Primaten (Hochtiere). Die früher übliche Trennung der beiden Gruppen in Bimana (Zweihänder) und Quadrumana (Vierhänder) ist naturwissenschaftlich unberechtigt. Über den Bandes Menschen s. die folgenden Artikel mit Tafeln: Skelett, Bänder, Muskeln, Nerven, Blutgefäße, Kehlkopf, Mund, Eingeweide, Auge, Ohr.

Die Naturauffassung Darwins erblickt in folgerichtiger Durchführung des Entwickelungsprinzips in dem Menschen nur das Endglied einer unendlichen Reihe niedriger stehender Ahnen und in den anthropoiden (menschenähnlichen) Affen (Gorilla, Schimpanse, Orang-Utan) seine nächsten Verwandten, d. h. die Nachkommen eines gemeinsamen Urtypus in der Seitenlinie (Vettern), keineswegs jedoch die direkten Vorfahren des Menschen. Nach den Untersuchungen von Klaatsch lebten zu Beginn des Tertiärs niedere Säugetiere, die in Gliedmaßen und Gebiß Merkmale der heutigen Halbaffen und Affen an sich trugen, die Primatoiden. Innerhalb dieser Primatoidengruppe nun lief die Weiterentwickelung ganz verschieden ab. Nach besondern Richtungen hin spezifizierten sich aus ihr heraus die Gruppe der Raubtiere, Huftiere etc., und der übrigbleibende Rest gab die speziellen Vorfahren der jetzigen Primaten ab. Durch körperliche vielseitige Gewandtheit, Schärfe des Gesichtssinnes und stetig zunehmendes Gehirnvolumen ersetzte er den Mangel natürlicher Waffen, wie der gewaltigen Zähne und Krallen der Raubtiere, oder der Fluchteinrichtung, wie der Gliedmaßen der Huftiere u. a. Als Stütze für die Auffassung, daß der M. sich aus niedern Lebewesen entwickelt hat, dient der Umstand, daß ausnahmsweise in seinem Bau Abweichungen auftreten, die man als Überreste früherer Entwickelungsstadien, als Rückschläge auf tierische Vorfahren auffassen muß. Man bezeichnet sie als Theromorphien (tierähnliche Bildungen) oder als pithekoide (affenartige) Erscheinungen. Dahin gehören am Schädel fliehende, schmale Stirn, übermäßige Entwickelung der Stirnhöhlen und Hervortreten der Über-Augenbrauenbogen in Form von Wülsten, Teilung des Jochbeins, birnförmige Gestalt der Nasenöffnung, deren unterer Saum sich nicht durch einen scharfen Rand, wie üblich, von der Oberkieferaußenfläche absetzt, sondern allmählich in diese übergeht, so daß statt des Saumes eine schiefe Ebene mit grubenförmiger Einsenkung (Fossae praenasales) entsteht, Vortreten der untern Gesichtspartie (Prognathie), Auftreten eines Zwischenkiefers, überzählige Zähne, übermäßige Ausbildung und besondere Form einzelner Zähne, Lücken zwischen denselben (Diastema), mächtige Entwickelung des Unterkiefers, Auftreten eines Fortsatzes an seinem Winkel (Apophysis lemurica), zurückweichendes Kinn, Stirnfortsatz der Schläfenschuppe, wodurch eine abnorme Verbindung zwischen Stirn- und Schläfenbein geschaffen wird, die in Verbindung mit einer abnorm schmalen Nahtverbindung zwischen Keil- und Scheitelbein eine auffällige Enge der Schläfengegend herbeiführt, Auftreten von überzähligen Knochen (Ossa epactalia, Schaltknochen), im besondern der Zwischenscheitelbeinknochen (darunter des Os Incae), große Einfachheit der Nahtverbindungen zwischen den einzelnen Schädelknochen, mittlere Hinterhauptsgrube (zur Aufnahme des Wurmes des Kleinhirns), querer Hinterhauptswulst im Bereich der Nackenlinien des Hinterhauptes (Torus occipitalis medius), am sonstigen Skelett: schmales, langes Becken mit nach hinten vorspringendem Steißbein, Durchbohrung der Ellenbogengrube, Auftreten eines dritten Rollhügels (Trochanter tertius) am Oberschenkel, Säbelscheidenform des Schienbeins, überzählige Finger, ferner überzählige Brustdrüsen (Polymastie und Polythelie), schwanzähnliche Gebilde, Darwinsches Ohrknötchen (Knötchen am freien Rande der Leiste), Darwinsches Spitzohr (Satyrohr), Henkelohr, Schwimmhautbildung an den Fingern, überzählige Muskeln und noch viele andre Anomalien mehr.

Über den Ort, wo sich die Menschwerdung vollzog, herrscht bisher keine Übereinstimmung. Mit dieser Frage hängt eng eine andre zusammen, ob nämlich die menschlichen Varietäten nur eine einzige Art bilden, also einen einzigen geographischen Ursprung genommen haben (Monogenismus), oder ob sie verschiedene Arten darstellen, die an verschiedenen Stellen der Erdoberfläche entstanden sind (Polygenismus). Aber auch über diesen Punkt gehen die Ansichten auseinander. Agassiz nahm so viele Entstehungszentren an, als er Rassen (9) unterschied, hingegen wollen Quatrefages, Haeckel, Schötensack-Klaatsch u. a. den Ausgangspunkt der Menschheit auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt wissen. Die geringste Wahrscheinlichkeit besitzt Quatrefages für seine Hypothese, welche die Wiege des Menschen nach dem Hochlande von Pamir verlegt. Mehr Recht dürften schon die übrigen Autoren mit ihrer Ansicht besitzen. Haeckel nimmt als Zentrum einen hypothetischen, heutigentags versunkenen Erdteil im Indischen Ozean, Lemurien, an, von dem die Sundainseln, Ceylon und Madagaskar die letzten Überreste sein sollen; Schötensack den australischen Kontinent. Beide Ansichten passen gut zu dem Funde des Pithecanthropus auf Java. Es handelt sich bei diesem um ein Wesen, das an seinem Skelett menschliche mit tierischen Eigenschaften vereinigte und einen Schädelbinnenraum besaß, der zwischen den Werten bei Affen und Menschen liegt, so daß man es mit Recht als Vorläufer des Menschen betrachten kann. Nach Dubois soll der Pithecanthropus eine höhere Entwickelungsstufe des Palaeopithecus aus den Siwalikschichten Indiens und dieser wiederum eine solche des Dryopithecus vorstellen; indessen dürften diese Verhältnisse zurzeit noch nicht genügend geklärt sein. An einen vollständig entgegengesetzten Punkt der Erdoberfläche verlegt Wilser, anscheinend ebenfalls mit gutem Rechte, den Ursprung des Menschen, nämlich in die zirkumpolaren nördlichen Gebiete, in ein ebenfalls heutigentags versunkenes Land, die Arktogäa; von hier aus läßt er den Menschen seine Wanderung über die Erde antreten. Ob der M. sich an einem Punkte der Erde aus seinen tierischen Vorfahren entwickelt hat oder an mehreren Stellen, wird sich wohl kaum jemals entscheiden lassen. Vertritt man den erstern Standpunkt, dann muß man zugeben, daß er von dieser einen Ursprungsstelle aus sehr frühzeitig ausgewandert und in die verschiedenen Varietäten sich differenziert hat. Ranke, der gleichfalls für einen asiatischen Ursprung eintritt, unterscheidet zwei Urrassen, in die der Urmensch sogleich sich geschieden habe, in eine großhirnige (eurenkephale), weitschädelige (eurikephale), grobhaarige gelbe und eine kleinhirnige (stenenkephale), engschädelige (stenokephale), grobhaarige schwarze Rasse. Die erstere wäre nach Norden, Osten und Westen ausgewandert und hätte der Bevölkerung von Nordasien, Europa, Nordafrika und Amerika den Ursprung gegeben; die letztere hingegen hätte sich nach Süden ausgebreitet und Südasien, Australien mit vielen Inseln und Mittel-sowie Südafrika bevölkert.

Die ältesten Überreste des Menschen, die in Europa bisher aufgefunden worden sind, stammen aus dem Diluvium. Die Frage, ob bereits zur Tertiärzeit der M. existiert hat, bleibt vorläufig ungelöst, da man keine menschlichen Skelettreste aus dieser Zeitperiode kennt. Mit Wahrscheinlichkeit kann man wohl auf die Anwesenheit des Menschen oder seines Vorläufers zur Tertiärzeit schließen, da aus derselben bearbeitete, durch Feuer geschwärzte Feuersteingeräte sehr primitiver Natur gefunden worden sind (Thenay und Puy-Courny in Frankreich und Otta in Portugal). Dazu kommen die zahlreichen Eolithensunde, die neuerdings allenthalben in Europa, zumeist in Belgien, aber auch in Frankreich, England und Deutschland gemacht worden sind. Jede Art natürlicher Steinsplitter (wo Feuerstein vorhanden ist, aus diesem, sonst aus anderm Gestein bestehend) sowie ganze Knollen wurden vom Menschen benutzt, was einzig und allein sich an den Spuren längerer Benutzung (Zerarbeitung) erkennen läßt. Diese Spuren bestehen bei den Knollen (die als Schlagsteine benutzt wurden) in kleinen Sprüngen und Absprengungen an den »Arbeitsstellen« der betreffenden Stücke; an den Splittern sind das einzig deutliche Kennzeichen längern Gebrauchs vernunftmäßig vorgenommene Randabspleißungen und Abklopfungen zur Beseitigung von hinderlichen Vorsprüngen, Schärfen etc. zum Zweck der Handlichmachung des ganzen Arbeitsstückes (Rutot). Anfänglich mag der Stein so, wie ihn die Natur darbot, zu allerlei Verrichtungen gedient haben (zur Tertiärzeit), dann unterschieden sich nach den verschiedenen Naturformen und der Absicht des Schlagens, Schabens, Kratzens, Bohrens gesonderte Typen (Reutélien, Arbeitsweise von Reutel), bis man auch natürliche Sprengstücke benutzte oder sie bewußt nachahmte (Mesvinien, Stufe der Bearbeitung von Mesvin), endlich suchte man die Natur direkt im Interesse des Menschen zu verbessern und erreichte damit in der Strépyen genannten Periode den Übergang zu der schon längst bekannten ältern Steinzeit (Paläolithicum). Eolithicum ist mithin das Zeitalter der unbeabsichtigten Formengebung, Paläolithicum das der beabsichtigten Formengebung; die Eolithen zeigen daher nur Gebrauchsspuren, die Paläolithen aber Bearbeitungsspuren. Die früher für menschliche Einwirkungen gehaltenen Einschnitte oder Durchbohrungen an Knochen aus tertiären Ablagerungen (St.-Prest und Pouancé in Frankreich. Poggiarone in Toskana, Pikermi in Griechenland etc.) haben einer wissenschaftlichen Kritik nicht standgehalten und sich als die Einwirkung von Tierzähnen oder des Spatens bei den Ausgrabungen herausgestellt. Außerhalb Europas will man ebenfalls dem tertiären Menschen auf die Spur gekommen sein; jedoch sind alle diese Funde noch hypothetisch. Der bedeutendste dieser Funde, der Calaverasschädel (Kalifornien), hat sich als rezent herausgestellt. Die übrigen Funde menschlicher Knochen (Placerville, El Dorado County, Table Moutain, Tuolome County etc.), desgleichen die Funde von bearbeiteten Feuersteingeräten (Cows Creek und South Platte River) und die Fußabdrücke von Carson City (Nevada) haben zu manchen Kontroversen Veranlassung gegeben. Das gleiche gilt für die Abdrücke von menschlichen Fuß- und Gefäßspuren, die man in Australien (Dünenkalk von Warnambool, Victoria) kürzlich aufgefunden hat. Da die Umstände, unter denen alle diese Funde gemacht wurden, nicht einwandfrei sind, so ist ein berechtigter Zweifel über ihr Alter angebracht. In Birma endlich will Nötling aus altpliocänen Schichten Feuersteingeräte, die absichtliche Bearbeitung verraten, gefunden haben. Einwandfrei scheint dieser Fund wohl zu sein, er kann aber mit einem gewissen Recht auch dem Pithecanthropus zugeschrieben werden.

Trotzdem die fossilen menschlichen Knochenfunde der ältesten Kulturperiode ziemlich spärlich auf uns gekommen sind, ermöglichen sie uns dennoch, mit Hilfe der von dem Menschen selbst hinterlassenen Darstellungen seiner Gestalt (Einritzungen auf Knochen und vereinzelt auch Zeichnungen an den Wänden der bewohnten Höhlen) ein charakteristisches, wenn auch lückenhaftes Bild von dem Diluvialmenschen uns zu rekonstruieren.

Die bekanntesten Funde sind die von Neandertal bei Düsseldorf u. Taubach bei Weimar, Engers, Spy und La Naulette in Belgien, Malarnaud und Arcy in Frankreich, Schipka und Predmost in Mähren und Krapina in Kroatien. Alle diese Knochen, im besondern die Schädelreste, weisen einen gemeinsamen, von dem rezenten Menschen durchaus abweichenden Typus aus; man hat sie daher unter der Bezeichnung Neandertalrasse (nach dem prägnantesten Schädel so benannt) zusammengefaßt. In die Augen springend ist an den Skelettresten dieser Neandertalrasse die Häufigkeit der pithekoiden Merkmale. Der Neandertalmensch (s. Neandertaler) muß von kleinem, aber kräftigem Körperbau gewesen sein, denn alle Knochen sind auffällig kurz, massiv, plump und mit kräftigen Linien für die Muskelansätze versehen; die Gelenkflächen sind außerordentlich breit. Die Profilierung der Oberschenkelknochen spricht dafür, daß die Streckmuskulatur der Beine noch relativ schwach ausgeprägt war im Gegensatz zu der kräftigern Entwickelung der Muskeln für die Beugung und Anziehung der Beine nach innen. Das Becken besaß eine verhältnismäßig kleine Öffnung, seine Schaufeln standen ziemlich steil. Der Schädel war länglich und niedrig; seine vordere Partie war schmal, hingegen seine hintere stärker entwickelt, was auf eine geringere Entfaltung der Stirnlappen des Großhirns, also auf eine geringere Entwickelung der Intelligenz schließen lassen würde. Die Abdrücke der Hirnwindungen an der Innenfläche des Schädeldaches sprechen dafür, daß die Hauptwindungen des Gehirns noch ziemlich einfach ausgebildet waren. Die Stirn war schmal, niedrig und fliehend, die Über-Augenbrauenbogen stark entwickelt, die untere Gesichtspartie schnauzenähnlich vorgeschoben. Die Kiefer waren außerordentlich kompakt gebaut, die Ansätze für die Kaumuskulatur kräftig ausgeprägt. Ein Kinn fehlte oder war nur schwach entwickelt, desgleichen der Höcker an der innern Fläche für den Ansatz der Zungenmuskulatur (Musculus genio-glossus). Dieser Umstand sowie die eigenartige Anordnung der Knochenbälkchen des Kiefers an der betreffenden Stelle, ähnlich wie bei den Anthropoiden (s. Kinnstachel), lassen darauf schließen, daß die Sprache noch nicht in solchem Grad entwickelt war wie beim rezenten Menschen.

Über die Lebensweise des paläolithischen Urmenschen geben uns seine Hinterlassenschaften in Gestalt von Stein- und Knochenwerkzeugen Aufschluß. Aushelfend treten hierzu die Beobachtungen, die man an heutigen niedern Naturvölkern gewonnen hat. Diesen, die in körperlicher Hinsicht dem europäischen Urmenschen ähnlich sind, wie ein Vergleich der Skelettreste zeigt, muß auch in geistiger Beziehung, d. h. in ihrem Kulturzustand, entsprochen haben. Eine Reihe der jetzigen Naturvölker wurde von ihren Entdeckern noch vollständig auf der gleichen Kulturstufe (Steinzeit) angetroffen, welche die ältesten Bewohner Europas, nach den Funden zu urteilen, einnahmen. Das Leben des ersten Menschen kann nur ein höchst kümmerliches gewesen sein, etwa wie das der Urbewohner Australiens und Südamerikas. Felsenspalten und Grotten in gebirgigen Gegenden, hohle Bäume und mit Laub zugedeckte Gruben in der Ebene bildeten sein Obdach. Jahrtausendelang bestand sein ausschließlich es Handwerkszeug in roh bearbeiteten Gegenständen aus Stein und Knochen. Die einfache Steinklinge mußte zu den verschiedensten Verrichtungen herhalten; sie diente als Meißel, Bohrer, Ahle, Hammer, Beil, Messer, Schaber, Pfeilspitze. Die Hauptbeschäftigung des ersten Menschen bildete die Jagd auf die gewaltigen Säugetiere des Diluviums (wollhaariges Nashorn, Mammut, Höhlenbär etc.), denen er mit seinen primitiven Steinwaffen zu Leibe ging. Die erlegten Tiere wurden an Ort und Stelle durch Steinmesser zerlegt, das Blut mittels rinnenartig ausgehöhlter Röhrenknochen aufgefangen und getrunken. Gebranntes Geschirr kannte der M. mit sehr wenigen Ausnahmen (Belgien) damals noch nicht; die Stelle von Gefäßen vertraten gewölbte Schädelteile oder ausgehöhlte Oberschenkelköpfe der erlegten Riesentiere. Wegen ihres fetthaltigen Markes wurden die, Längsknochen der Tiere aufgeschlagen mit einem zu einem Haubeil in der Weise hergerichteten Bärenunterkiefer, daß seine Fortsätze und Zähne bis auf den hakenförmig vorragenden langen Eckzahn abgeschlagen wurden. Feuer wurde wahrscheinlich durch Aneinanderreiben verschiedener Holzstücke gewonnen; die zahlreichen Spuren von angebrannten Knochen, ausgeglühten Steinen und Aschenresten lassen auf einen ausgedehnten Gebrauch des Feuers schließen. Wasser mag in der Weise zum Kochen gebracht worden sein, daß man in eine mit Wasser angefüllte Grube glühende Steine hineinwarf. Zu der Jagd auf dem Lande gesellte sich die zu Wasser. Die Fische wurden mittels Harpunen erlegt. Ackerbau und Viehzucht waren dem Urmenschen noch fremd.

Die Kleidung bestand in Fellen, auf deren Bearbeitung eine besondere Sorgfalt verwendet worden sein muß, worauf die Mannigfaltigkeit der Stein- und Knochenwerkzeuge schließen läßt, die zur Bereitung der Felle dienten. Große geöhrte Knochennadeln lehren ferner, daß die Kleider, wahrscheinlich mittels Tiersehnen, zusammengenäht wurden. An die Stelle der Knöpfe traten knöcherne Spangen (paläolithische Fibeln). Auf Spinnen und Weben verstand sich der Urmensch noch nicht. Sehr entwickelt war bereits die Putzsucht. Die Körperoberfläche wurde mit Ockerfarbe bemalt, der Hals und wohl auch noch andre Körperteile mit Ketten aus durchbohrten Schmuckgegenständen, wie Muscheln, Tierzähnen, Steinen etc., geschmückt. Daß der Urmensch bereits auch schon künstlerische Neigungen verriet, beweisen zahlreiche Schnitzereien auf Tierknochen. Religiöse Regungen dürften ihm wohl kaum abzusprechen sein (nach Analogie bei heutigen Naturvölkern), die sich in einem Kultus der Naturmächte, in einer Verehrung der Gestirne und des Wassers, im Stein-, Tier- und Baumdienste geäußert haben mag. Für den ältesten in Europa nachweisbaren Menschen, den Menschen der paläolithischen oder ältern Steinzeit, ist charakteristisch, daß er sich ausschließlich durch Zuhauen die Steine nutzbar zu machen verstand. Ein weiterer Fortschritt der Kultur bestand darin, daß er die so zugehauenen Steinwerkzeuge an ihrer Schneide oder auch an ihrer ganzen Oberfläche glättete und die erstere zuschliff. Man bezeichnet diese Kulturstufe als die neolithische Periode oder jüngere Steinzeit, bez. als die Periode des geglätteten Steines. Flora und Fauna waren bereits dieselben geworden wie heute; denn das Klima hatte sich in ein mildes, gemäßigtes umgewandelt. Dementsprechend war das Mammut verschwunden, das Renntier und andre Vertreter der diluvialen Fauna waren nach dem Norden ausgewandert, bez. hatten sich nach den höhern Gebirgsregionen zurückgezogen. Gezähmte Tiere erschienen im Gefolge des Menschen, der nunmehr Hang zur Seßhaftigkeit zeigte und dementsprechend Ackerbau treiben konnte. Mit der Kenntnis der Metalle und ihrer Bearbeitung, zunächst des reinen Kupfers, sodann in seiner Mischung mit Zinn zu Bronze, erreichte der M. einen weitern Kulturgrad. Das Nähere hierüber s. im Artikel »Metallzeit«.

In neuerer Zeit sind verschiedene Versuche unternommen worden, aus den Schädelresten des urzeitlichen Menschen durch Bekleidung mit Fleisch und Haut eine mutmaßliche Büste desselben zu rekonstruieren, in der gleichen Weise wie man die Gerippe vorweltlicher Tiere restauriert hat. Kollmann in Basel hatte mittels Einstichnadeln an Leichen festgestellt, welche Dicke an den verschiedenen Stellen des Gesichtes und Kopfes die dem Knochen aufliegenden Weichteile im Durchschnitt ausmachen und einen Bildhauer, Büchli, veranlaßt, nach seinen Angaben auf den Abguß eines neolithischen Pfahlbauschädels aus Auvernier am Neuenburger See die Weichteile in der erforderlichen Dicke aufzutragen. Dadurch kam eine Büste zustande, die der Wirklichkeit sicherlich sehr nahekam. Darauf wandte Merkel in Göttingen das gleiche Verfahren auf den Schädel eines frühgeschichtlichen Leinegauers an und lieferte gleichzeitig den Beweis, daß solche Rekonstruktionen in der Tat der Wirklichkeit entsprechen dürften. Er hatte nämlich den Schädel einer Südseeinsulanerin seinem Künstler zur Restauration nach den bekannten Gesichtspunkten übergeben, indessen ihm nicht verraten, von welcher Rasse und aus welchem Lande derselbe herstammte. Als die verlangte Büste nun fertiggestellt war, brachte Merkel zum Vergleich die Photographie einer Büste eines Weibes derselben Herkunft (Neue Hebriden) herbei, und da zeigte sich die überraschende Ähnlichkeit zwischen diesem Porträt und der Gipsbüste, bei deren Modellierung der Künstler unbewußt sogar die Züge und Merkmale der niedern Rasse hineingelegt hatte, ausschließlich auf Grund des vorliegenden Knochenmaterials. In ähnlicher Weise hat Hyatt Meyer in Annisquam (Massachusetts) in Nordamerika unter Zuhilfenahme der ältesten Schädelreste den Neandertalmenschen (s. oben, S. 605) rekonstruiert. – Über die verschiedenen Rassen der Urzeit s. Menschenrassen.

Man hat verschiedentlich den Versuch gemacht, das Alter des Menschen durch Zahlen festzustellen; natürlich können alle diese Versuche nur als ungefähre Schätzungen gelten. G. de Mortillet, der sich mit der Frage am eingehendsten beschäftigt hat, veranschlagt auf Grund chronometrischer Untersuchungen das Alter des Menschen in Europa auf 230–240,000 Jahre. Davon schreibt er 220,000 Jahre der paläolithischen Periode, 10,000 Jahre den darauffolgenden Kulturabschnitten (neolithische Periode, Bronzezeit) bis zum Zeitpunkt der ältesten historischen Denkmäler und 6000 Jahre der geschichtlichen Überlieferung zu.

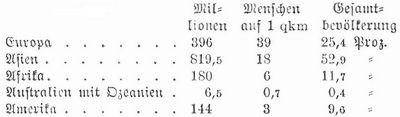

Die Bevölkerungszahl der Erde ist in beständiger Zunahme begriffen. Augenblicklich schätzt man sie auf 1547 Mill.; davon kommen auf die einzelnen Erdteile

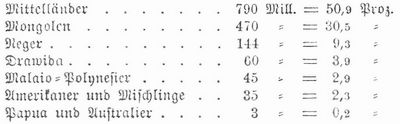

Der Rasse nach verteilen sich die Menschen auf der Erde folgendermaßen:

Ausführlicheres über die Statistik der Menschheit s. Artikel »Bevölkerung« (mit Tabellen und Karten).

Die Einteilung der Menschheit durch eine systematische Gruppierung geschieht nach verschiedenen Gesichtspunkten, je nachdem man die körperlichen Eigenschaften, wie Hautfarbe, Beschaffenheit der Haare, Form des Schädels etc., oder den Kulturzustand oder die Sprache in den Vordergrund stellt. Die Forschungen nach dieser Richtung hin sind besonders Aufgabe der Ethnologie oder Ethnographie, eines Zweiges der allgemeinen Anthropologie oder Menschenkunde. Wenn auch die ethnologischen Grenzen vielfach mit den geographischen zusammenfallen, so stößt man doch auf große Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Verwandtschaftsgrade und der Zusammengehörigkeit der Völker nach Rassen. Denn einmal sind die körperlichen Merkmale, auf die man bei einer Einteilung das Hauptgewicht legt, infolge von Vermischung, Kreuzung und Einfluß des Klimas großen Schwankungen unterworfen, zum andern haben in der Vorzeit und auch noch in geschichtlicher Zeit verschiedentlich ausgedehnte Wanderungen und Übersiedelungen der Rassen stattgefunden, so daß verwandte Völker und Stämme dadurch weit auseinander gedrängt worden sind. Das Weitere s. Menschenrassen.

Die Körperlänge des ausgewachsenen Menschen zeigt innerhalb ihrer physiologischen Grenzen eine ziemlich beträchtliche Variationsbreite von 1250–1800 mm. Für die gesamte Menschheit berechnet Topinard eine mittlere Ziffer von 1650 mm. Als kleinster Menschen schlag gelten die Zwergvölker (Pygmäen) im Innern Afrikas, wie Akka, Ewwe, Batua, Wambutti u. a., mit ungefähr 1240–1400 mm Körpergröße. Es zählen weiter hierzu die Wedda auf Ceylon, die Buschmänner in Südafrika, die Papua auf Neuguinea, die Lappen, gewisse Australierstämme und Malaien. Die größten Menschen sind die Tehueltschen in Patagonien (1781 mm), ihnen schließen sich an die Polynesier (1762 mm), Irokesen (1735), Schweden (1727), Bosnier (1726) und Guineaneger (1724 mm). Zwischen 1700 und 1600 mm bewegt sich das Gros der Menschheit. Der paläolithische Mensch besaß eine Körpergröße von anscheinend 1629 mm, der neolithische von nur 1625 mm (berechnet aus den Längsknochen).

Vgl. Duckworth, Morphology and anthropology (Cambridge 1904); Engerrand, Dix leçons de préhistoire (Brüssel 1905); Haddon, The study of man (Lond. 1898); M. Hoernes, Die Urgeschichte des Menschen nach dem heutigen Stande der Wissenschaft (Wien 1892) und Der diluviale Mensch in Europa (Braunschw. 1903); de Hoyosy T. de Aranzadi, Lecciones de antropologia (Madrid 1899, 2 Bde.); Keane, Man past and present (Cambridge 1899); Klaatsch, Entstehung und Entwickelung des Menschengeschlechts (in »Weltall und Menschheit«, Bd. 2, Berl. 1902); G. und A. de Mortillet, Le préhistorique, origine et antiquité de l'homme (3. Aufl., Par. 1900); Peschel, Völkerkunde (7. Aufl., Leipz. 1897); Ranke, Der M. (2. Aufl., das. 1893 bis 1894, 2 Bde.); Rutot, Le préhistoire dans l'Europe centrale (Namur 1904); Stratz, Naturgeschichte des Menschen (Stuttg. 1904); Wiedersheim, Der Bau des Menschen als Zeugnis seiner Vergangenheit (4. Aufl., Tübing. 1905); Zaborowski, L'homme préhistorique (7. Aufl., Par. 1902); Reinhardt, Der M. zur Eiszeit (Münch. 1905); ferner die Literatur bei den Artikeln »Anthropologie, Ehe, Familie, Menschenrassen, Metallzeit, Prähistorie, Steinzeit, Wachstum des Menschen«.

Die Gestalt des Menschen in der Natur und Kunst.

(Hierzu die Tafel »Gestalt des Menschen I-III«.)

Indem der seinem Ideal nachgehende Künstler bei der Wiedergabe der menschlichen Gestalt danach strebte, sein Werk von den natürlichen Fesseln freizumachen, wurde er durch Laune und Geschmack auf erstaunlich abweichende Bahnen geführt. Kann man einer klassischen, griechischen Statue gegenüber zweifelhaft sein, ob der lebenswahr dargestellte Körper wirklich gerade so existiert habe, so ist man ebenso zweifelhaft, ob der mexikanische Künstler aus früherer Zeit bei seinen Figuren wirklich die menschliche Gestalt als Modell im Sinne gehabt habe. Die ganze Gestalt ist gleichsam in Manier ausgegangen, und so können die beiden Darstellungen Tafel III, Fig. 1 und 2, etwa die Grenzen bezeichnen, zwischen denen sich die Wiedergabe der menschlichen Gestalt in der Kunst bewegt.

Bei den Kunstleistungen der mittelländischen Rasse ist auch im idealsten Fluge der Phantasie die Anlehnung an die Natur, deren Kenntnis wir fördern wollen, niemals ganz verloren gegangen. Auch wo ein beabsichtigtes Verlassen der realen Verhältnisse in auffallender Weise hervortritt, ging man doch von der Natur aus, schematisierte oder »stilisierte« sie aber, sei es aus technischen Gründen, sei es aus einseitig entwickelter Geschmacksrichtung, sehr häufig auch aus Bequemlichkeit und Gewohnheit. So waren in Ägypten figürliche Darstellungen des alten Reiches, z. B. die Holzfigur des sogen. Schech el beled (Fig. 3), von erstaunlicher Natürlichkeit, häufig von bewunderungswürdiger Feinheit der Ausführung, wie die Königin Ameniritis (Fig. 4), während die spätere ägyptische Kunst sich in das Handwerksmäßige verlor und einen schematischen Kanon der menschlichen Gestalt schuf, der vieltausendfach mechanisch abgeklatscht wurde. Selbst in Griechenland sind die archaischen Figuren, z. B. die ältesten Darstellungen der Athene und andrer weiblichen Gestalten (Priesterinnen?) in dem Museum der Akropolis zu Athen, noch offenbar unter dem schematisierenden, ägyptischen Einfluß entstanden, bis sich die Kunst dort von dem erstarrenden Hauch losrang und unter Männern wie Pheidias und Praxiteles die menschliche Gestalt in nie wieder erreichter Vollendung zur Darstellung gelangte.

Die römische Kunst stand fast gänzlich auf den Schultern der griechischen, so daß ihre Figuren häufig genug den Eindruck mehr oder weniger glücklicher Übertragungen griechischer Originale machen. Beim Wiederaufleben der Kunst im Mittelalter wurde doch eine in gleich er Weise freie, natürliche Darstellungsweise der menschlichen Gestalt, wie sie der Blütezeit griechischer Kunst eigen war, nicht wieder erreicht; die »Schule«, d. h. die vielfach sklavische Nachahmung der Manier und Geschmacksrichtung bestimmter berühmter Meister als Gründer derselben, machte sich mehr oder weniger aufdringlich bemerkbar. Während Meister wie Raffael (Fig. 7), Michelangelo (Fig. 5), Leonardo da Vinci, Tizian, Correggio und selbst schon der als bahnbrechender Vorläufer der Renaissance anerkannte Masaccio (ca. 1420, Fig. 6), obgleich ihre Werke in dem Studium der Antike wurzelten, häufig doch eine bemerkenswerte Naturwahrheit zur Anschauung bringen, geht diese bei den Schülern meist auffallend schnell verloren, und es erscheinen sowohl in der Früh-als in der Hochrenaissance oft überschlanke, gedrechselte Körperformen, die auf Naturwahrheit wenig Anspruch mehr haben.

Auch in den andern europäischen Ländern gelangte die Kunst dieser Zeit trotz des bedeutenden Aufschwunges und anerkannt großartiger Leistungen nicht dazu, die menschliche Gestalt so darzustellen, daß man versucht wäre, den »normal-idealen« Menschen in den Bildwerken zu erkennen. Zeichneten sich die niederländischen Schulen (Hub. pan Eyck, Rubens, Rembrandt, van Dyck) durch eine gewisse Überschwenglichkeit der Formen aus, so waren die menschlichen Figuren der altdeutschen Kunst (Herrman und Peter Vischer, Adam Kraft, Holbein, Albrecht Dürer) bald eigentümlich kurz, gedrungen angelegt (P. Kraft), bald in die Länge gezogen (Albrecht Dürer) oder in andern Fällen eckig und hölzern (Lukas Cranach).

Unter den Deutschen hat gerade Dürer die Proportionsverhältnisse des menschlichen Körpers einem sorgfältigen Studium unterworfen und Regeln für den Gebrauch des bildenden Künstlers aufgestellt, ohne indessen ihren tiefern Zusammenhang zu erforschen und eine befriedigende Lösung zu finden. Die neuern Schulen haben den in der Renaissancezeit gewonnenen Anschluß an die klassische Kunst nicht wieder aufgegeben und mit wechselndem Glück neben der vollendeten Form und Lebendigkeit Innigkeit des Ausdrucks zu erreichen verstanden, wobei der Natur der Sache nach die Plastik am erfolgreichsten den Meisterwerken der Alten nacheiferte; man hat daher Künstler wie Thorwaldsen, Canova vom kunstkritischen Standpunkt wohl als »nachgeborne Hellenen« bezeichnet. Erst in der neuesten Zeit wandte sich ein Teil der Kunst mit einem gewissen Trotz vom Idealismus der Antike ab und betrachtete exakte Formgebung wenigstens in der Malerei als ein durchaus minderwertiges Moment, durch formlose, polychrome Bildwerke selbst in das Gebiet der ruhmreich weiterstrebenden Plastik übergreifend (Fig. 9 als glänzendes Beispiel einer »modernen«, an die Natur sich anlehnenden Idealgestalt). Wie Künstler verschiedener Epochen dasselbe Motiv zur Darstellung brachten, z. B. die Eva als Mutter der Menschheit, zeigen die Figuren 6, 7, 8, und dabei ergibt sich die befremdliche Tatsache, daß die modernste darunter von der Naturwahrheit am weitesten entfernt ist, und somit das Aufgeben der Idealität noch keineswegs mit Notwendigkeit einen Gewinn an Naturwahrheit bedeutet.

Solange der Schönheitsbegriff Leitstern des bildenden Künstlers war, mußte man auch seine Souveränität in der Formgebung anerkennen; es genügte, wenn er, wie Leonardo da Vinci sagte, »den Zirkel im Auge hatte«; tritt das Streben nach äußerster Naturwahrheit an die Stelle des Ringens nach dem Schönheitsideal, so gewinnt die exakte Kenntnis der natürlichen Formen erhöhte Bedeutung, und kein Künstler wird sich der Beurteilung seiner Werke durch Naturkenner in dieser Hinsicht entziehen können. Dazu kommt, daß der moderne Künstler den durch die natürlichen Bildungsgesetze bedingten Verschiedenheiten des menschlichen Körpers in erhöhtem Maße Rechnung tragen sollte. Lamarcks Gesetz der Anpassung übt seinen mächtigen, umgestaltenden Einfluß auch auf das Menschengeschlecht aus, und die Körperverhältnisse wechseln daher durch den Einfluß der Abstammung (Rasse), der Lebensgewohnheiten und Umgebung in bemerkenswerter Weise. Sollen diese Abweichungen zu bestimmtem Zweck zur Darstellung gebracht werden, so müssen sie eben gekannt sein; es genügt nicht, beispielsweise einen Europäer schwarz anzustreichen, um einen Neger aus ihm zu machen.

Die alten Ägypter besaßen sehr bestimmte, allerdings unter hieratischem Einfluß einseitig ausgebildete, strenge Proportionslehren des menschlichen Körpers, wie vereinzelte Funde unfertiger, schematisch angelegter Figuren direkt beweisen (die Länge des Mittelfingers ist 19mal in der Körperlänge enthalten); später hat dann Polyklet (um 450 v. Chr.) eine solche aufgestellt, die aber ebenso wie die fast 2000 Jahre später von Leonardo da Vinci entworfene nicht auf unsre Zeit gekommen ist (der Kanon des Polyklet ist in dem Neapeler Doryphoros wiederzufinden). Aber auch die Proportionslehren von Albrecht Dürer, Schadow (»Polyklet«), Hay und Zeising, von letztern die Teilung nach dem sogen. goldenen Schnitt (Zerlegung eines Ganzen in zwei ungleiche Hälften im ungefähren Verhältnis von 8: 5), haben keine nennenswerte allgemeinere Verbreitung gefunden; das gleiche gilt von der durch Liharzek aufgestellten Konstruktion. Die Geringschätzung von seiten der Künstler war begreiflich, da das Schema sie einengte und besonders beim Entwerfen von Verkürzungen der »Zirkel im Auge« doch am meisten Vertrauen verdiente und auch fand.

Ein Schema, das eine erweiterte Anwendung beanspruchen durfte, mußte auf organischen Bildungsgesetzen aufgebaut sein, den speziellen Anpassungen verschieden gestalteter Körper vergleichend folgen können und leicht zu handhaben sein. Zeigte es sich, daß die Längen der Gliedmaßen stark durch Anpassung beeinflußt und daher in ihrem Verhältnis zum Rumpf schwankend wurden, so hatte man von dem im Embryo zuerst angelegten Rumpf auszugehen und diesen als Grundlage weiterer Abmessungen zu benutzen. Waren die Gliedmaßen als Werkzeuge, je nach den Zwecken, denen sie dienten, umbildungsfähig, so mußte auch das Schema sie als solche respektieren und sie nach ihren Anfügungen und Bewegungspunkten messen.

Auf diese naturwissenschaftliche Unterlage bauen sich zwei Proportionslehren auf, nämlich die von C. Carus (»Symbolik der menschlichen Gestalt«), welche die »freie« Wirbelsäule (Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule) als drei gleichwertige Teile (je ein Modulus, etwa = 18 cm beim erwachsenen Mann) für die Vergleichung sämtlicher Verhältnisse als Ausgang nahm, und die des Malers Karl Schmidt (»Proportionsschlüssel«, 1849), der durch die naturgemäße Hinzunahme des Beckenabschnittes unten und des Kopfabschnittes oben auf fünf gleichwertige Teile des Stammes kam. Trägt man bei der zweiten, der Schulterhöhe entsprechenden Teilung links und rechts je einen Teil senkrecht auf die Achse an, am untern Ende aber ebenso je einen halben Teil, so kann man durch Verbindung der gewonnenen Punkte in der auf Tafel I und II (mittels Ausdrucks der Schemata) und in Fig. la der Tafel III vermerkten Weise das Gerüst des ganzen Körpers in den Dimensionen erhalten, die annähernd der Vorstellung vom »normal-idealen« Menschen unsrer Rasse entsprechen. Der innere Wert dieser Methode macht sich hauptsächlich dadurch kenntlich, daß in dem so entworfenen Gerüst des Rumpfes auch mittlere Gliedmaßenlängen abgelesen werden können, sobald man nur von der Schulterhöhe eine Parallele zu der Linie zieht, die nach oben zum Nasenpunkt aufsteigt, während die Parallele selbst unten beim Zusammentreffen mit der absteigenden Verbindungslinie von der Schulter durch den Nabel zum Hüftgelenk gleichzeitig die Stellung der Brustwarze kennzeichnet (Warzenpunkt-Schulterpunkt der andern Seite = Oberarm, Warzenpunkt-Nabelpunkt = Unterarm, Nabelpunkt-Hüftpunkt = Hand). Erscheinen die Abmessungen der Gliedmaßenlängen auch zufällig und willkürlich, so darf man doch nicht vergessen, daß schon im Mutterleibe die allmählich auswachsenden Glieder sich dem früher angelegten Rumpf in ihrer Ausbildung durch die Raumverhältnisse gezwungen anzupassen haben. Jedenfalls stimmen die drei Abschnitte der Vorderextremität meist in überraschender Weise mit dem Schema überein. Eigentümlich ist aber, daß auch Schmidt sich über die so vielfach falsch aufgefaßte Länge der hintern Extremität täuschte, und daß es daher nötig ist, die Maße für Ober- und Unterschenkel gerade zu tauschen, um zu befriedigenden Resultaten zu gelangen, weil der Oberschenkel, im Schmidtschen Sinne gemessen, stets länger ist als der Unterschenkel. In den schematischen Abmessungen der beifolgenden Tafeln ist daher stets der Abstand von der Brustwarze einer Seite zum Hüftgelenk der andern für den Oberschenkel, der Abstand gerade abwärts zum Gelenk derselben Seite für den Unterschenkel eingetragen. Im übrigen wurde so verfahren, daß die eine Seite der Figuren durch ausgezogene Linien die durch das Schema verlangten Verhältnisse, die andre, durch punktierte Linien angedeutet, die wirklich gemessenen Längen der Figuren markiert. Frei auslaufende, symmetrische Punkte der entgegengesetzten Seite wurden durch freie Kreuze bezeichnet. So ergeben die Liniierungen in leichtem Überblick das Soll und Haben der darunter befindlichen menschlichen Figuren und lehren, wie erstaunlich verschieden sich die Gliedmaßenlängen zum Rumpf verhalten, während die Statue des Antinous (Tafel III, Fig. 1 und la) mit den erwarteten Verhältnissen des normal-idealen Menschen stimmt.

Die europäische Lebensweise der Gegenwart ist offenbar für die Entwickelung der untern Gliedmaßen nicht günstig; unsre Stammesgenossen bekommen das Normalmaß der Beinlänge, wie es die Antike noch vielfach zeigt, meist nicht mehr (Tafel I, Fig. 1, junger Mann aus Sizilien), wogegen es die steppenbewohnenden Völker Afrikas und Australiens erreichen (Fig. 2, Sulu aus Natal) oder sogar noch übertreffen (Tafel II, Fig. 7, Australierin; Fig. 8, arabisches Mädchen aus Alexandria); sehr annähernd erreicht wird es aber z. B. auch von der schönen Wienerin (Tafel II, Fig. 5) und dem jungen Papua aus Neuguinea (Tafel I, Fig. 4). Im Vergleich damit bleiben die untern Gliedmaßen auffallend zurück bei den Japanern (Tafel I, Fig. 3, wo die Verkürzung hauptsächlich den Oberschenkel betrifft), noch mehr bei den waldbewohnenden Stämmen Südamerikas (Tafel II, Fig. 6, Miranha-Indianerin). Die obere Extremität korrespondiert keineswegs immer mit der untern in den Längenverhältnissen, auch nicht im entgegengesetzten Sinne; so sind die erstaunlich langen Arme des jungen Papua neben normal langen Beinen vorhanden; häufig erscheinen bei den Kulturvölkern normal lange Arme neben den, wie erwähnt, vielfach zu kurzen Beinen.

Vgl. Schmidt, Proportionsschlüssel. Neues System der Verhältnisse des menschlichen Körpers (Stuttg. 1849); Zeising, Neue Lehre von den Proportionen des menschlichen Körpers (Leipz. 1854); Carus, Symbolik der menschlichen Gestalt (2. Aufl., das. 1858); Liharžik, Das Gesetz des Wachstums und der Bau des Menschen (Wien 1862); Hay, The geometric beauty of the human figure defined (Edinb. 1851); Schadow, Polyklet oder Von den Maßen des Menschen etc. (10. Aufl., Berl. 1905); Brücke, Schönheit und Fehler der menschlichen Gestalt (3. Aufl., Wien 1905); Langer, Anatomie der äußern Formen des menschlichen Körpers (das. 1884), und die unter »Anatomie« (Bd. 1, S. 487: Anatomie für Künstler) angeführten Werke von Harleß, Froriep, Kollmann u. a.; Fritsch, Die graphischen Methoden zur Darstellung der Körperverhältnisse des Menschen (»Zeitschrift für Ethnologie«, 1895) und Die Gestalt des Menschen (Stuttg. 1899); J. Lange, Darstellung des Menschen in der ältern griechischen Kunst (a. d. Dän., Straßb. 1899) und Die menschliche Gestalt in der Geschichte der Kunst etc. (Fortsetzung, deutsch, das. 1903); O. Geyer, Der M. Hand- und Lehrbuch der Maße, Knochen und Muskeln etc. (2. Aufl., Stuttg. 1904).

http://www.zeno.org/Meyers-1905. 1905–1909.