- Edelsteine

Edelsteine (hierzu Tafel »Edelsteine« mit Textblatt), Mineralien (Steine), die wegen schöner Farbe oder Farblosigkeit, Glanz, Durchsichtigkeit, Feuer, bedeutender Härte, Politurfähigkeit Gegenstand des Schmuckes sind und in der Bijouterie verarbeitet werden. E. bestehen in der Mehrzahl aus ganz allgemein verbreiteten Stoffen, wie Tonerde, Kieselsäure, Magnesia, Kalk, Fluor, Bor, Kohlenstoff, und verdanken ihre Färbung meist nur geringen Beimengungen von Kupfer-, Eisen-, Chrom-, Nickelverbindungen etc. Man unterscheidet eigentliche E. (gemmae) und Halbedelsteine (lapides pretiosi), von denen die erstern jene Eigenschaften in höherm Grade besitzen, ohne daß jedoch zwischen beiden Abteilungen eine strenge Grenze vorhanden ist. Farbige E. bezeichnet man als Phantasiesteine. Die Nomenklatur vieler E. stimmt bei Juwelieren und Mineralogen nicht überein, insofern erstere oft ganz verschiedene E. nach einem gemeinschaftlichen charakteristischen Merkmal mit demselben Namen bezeichnen. So wird der Name Rubin für verschiedene rote Steine gebraucht, die von den Mineralogen dem Korund, dem Spinell oder Topas zugezählt werden; unter orientalischem Chrysolith wird ein gelblichgrüner Saphir, unter sächsischem Chrysolith ein blaß weingelber Topas verstanden etc. Das Beiwort orientalisch, im Gegensatz zu okzidentalisch, bezeichnet oft nur einen besondern Grad der Schönheit (weil allerdings die E. aus dem Orient in der Regel am schönsten sind). E. liefern besonders Ostindien, Ceylon, Brasilien, der Ural, Nordamerika, Südafrika, Böhmen, Ungarn. Eine Übersicht der E. gibt das Textblatt zur beifolgenden Tafel.

[Bearbeitung der Edelsteine etc.] Den rohen Edelsteinen (Brut) gibt man künstlich eine Form, in der ihre wertvollsten Eigenschaften am schönsten hervortreten. Früher begnügte man sich, die natürlichen Flächen der Steine zu glätten, und erst 1456 soll Ludwig v. Berquen die Edelsteinschleiferei (das Schneiden der E.) erfunden haben, die bisher unbekannte Effekte durch künstlich hergestellte Flächen erzielt. Seitdem hat man auf Grund genauerer mineralogischer Kenntnisse, unter Berücksichtigung des innern Gefüges der Kristalle, der nach verschiedenen Richtungen ungleichen Spaltbarkeit, Härte und Elastizitätsverhältnisse, erhebliche Fortschritte gemacht. Durch Spalten, Zersägen, Zerbrechen gibt man dem Stein im wesentlichen schon die gewünschte Form und vollendet dann die Arbeit durch Schleifen und Polieren. Die größten Schwierigkeiten bereitet der Diamant. Nachdem sein Blätterdurchgang erkannt ist, wird er in einer Kittlage befestigt und mit seinem Meißel und Hammer nach einer vorher mit einem andern Diamant ausgeführten Vorzeichnung gespalten (Kloven). Man erzielt hierbei Kapjes, die zu Brillanten, und Enden, die zu Rosetten geschliffen werden. Den zu schleifenden Stein befestigt man mit Kitt in der Dogge oder Hülfe, so daß nur die Stelle frei bleibt, an der eine Facette angeschliffen werden soll, und steckt die Hülfe in ein schweres eisernes Gestell, das den Stein, oft noch unter dem Druck der Hand oder von Gewichten, gegen die rotierende Schleifscheibe drückt. Diese Scheiben bestehen aus schwach gekörntem Gußeisen oder weichem Stahl, rotieren in horizontaler Ebene und sind mit Diamantpulver (Karbon oder Bord) und Öl beschickt, weil der Diamant wegen seiner außerordentlichen Härte nur von seinem eignen Pulver angegriffen wird. Sobald eine Facette vollendet ist, muß der Stein wieder umgelegt werden, und dies wiederholt sich, bis er endlich die bestimmte Form erhalten hat. Man schleift so winzig kleine Rosetten mit je 16 Flächen, daß 2000 auf ein Karat gehen. Die übrigen E. werden ohne vorhergehende Spaltung mit Diamantpulver, z. T. auch mit Schmirgel leicht in jede beliebige Form gebracht und dann poliert. Steine mit eigentümlichem Lichtschimmer, wie Opal, erhalten keine Facetten, sondern nur eine runde Wölbung (en cabochon). Häufig wird die Farbe der C. durch ein vorsichtiges Erhitzen verändert, Amethyste, Zirkone, hellgelbe Topase, Saphire werden hierdurch farblos, rötlichgelber Topas wird intensiv rot. Halbedelsteine werden gefärbt, indem man sie mit verschiedenen Chemikalien behandelt (vgl. Achat).

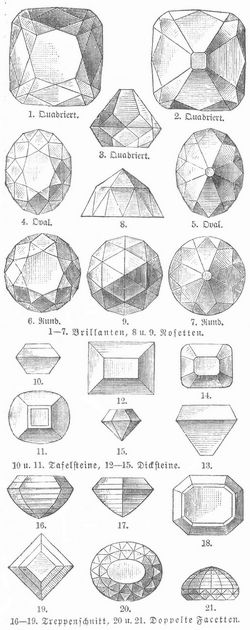

An jedem geschliffenen Stein trennt die Zone des größten Durchmessers (Rundiste), in welcher der Stein gefaßt wird, den Oberteil (Krone, Pavillon) vom Unterteil (Külasse). Die einfachste Form ist der Spitzstein, ein Oktaeder mit teilweise abgerundeten Kanten, wie er sich an Diamanten des Mittelalters zeigt. Die jetzt gebräuchlichen Hauptformen sind: 1) Der Brillant, dessen Oberteil 1/3, der Unterteil 2/3 der Höhe des Steins einnimmt; ersterer ist von einer zwei- oder dreifachen Reihe von Facetten (zwei- oder dreifaches Gut) eingeschlossen. Fig. 1–3 (S. 372) Brillant in quadrierter, 4 u. 5 in ovaler, 6 u. 7 in runder Gestalt. Die obere, der Rundiste parallele Fläche (Tafel) hat 4/9 vom Durchmesser der Rundiste, die untere Fläche 1/5 vom Durchmesser der Tafel. Vorteilhafter als der alte Brillantschnitt ist der Sternschnitt mit sehr kleiner, regelmäßig sechseckiger Platte und hohem Ober- und Unterteil. Bedingt die Brillantform zu großen Materialverlust, so schleift man 2) eine Rosette (Rose, Rautenstein), die sich über einer runden oder elliptischen Grundfläche pyramidenförmig mit meist dreiseitigen Facetten erhebt (Fig. 8 u. 9). Aus sehr flachen Steinen schleift man 3) den Tafelstein (Fig. 10 u. 11) mit plattem Ober- und Unterteil und wenigen niedrigen Randfacetten. 4) Der Dickstein (indischer Schnitt, Fig. 12 u. 13) hat im wesentlichen die Form des Brillanten. Bisweilen sind die Kanten, die von der Rundiste nach der Tafel führen, abgestumpft, so daß der Stein oben acht Facetten erhält (Fig. 14 u. 15). 5) Bei dem Treppenschnitt laufen die Facetten gegen die Tafel und die Kalotte des Steines hin immer abnehmend in Stufen zu (Fig. 16–19). Bei dem Schnitt mit doppelten Facetten (Fig. 20 u. 21) zeigt der Oberteil zwei Reihen dreiseitiger Facetten. Jede Reihe besteht aus zweierlei Facetten, die nebeneinander liegen und die Spitze nach aufwärts oder abwärts richten. Auf dem Unterteil befindet sich der Treppenschnitt. Außer diesen Formen gibt es noch eine Reihe zusammengesetzter Gestalten, die je nach der Natur des Edelsteins bevorzugt werden.

Die Art, wie die geschnittenen Steine in Schmucksachen eingesetzt werden, nennt man die Fassung. Fehlerfreie, durchsichtige E. faßt man à jour, wobei Oberteil und Unterteil frei bleiben und der Stein nur an der Rundiste befestigt oder frei schwebend nur durch einzelne Krallen gehalten wird (in Krappeln gefaßt). Zum Fassen der weißen, wasserhellen Steine ist Silber und noch mehr Platin vorteilhafter als Gold. Durch Färbung der Innenseite der Krappeln kann man die Farbe der E. kräftigen oder durch Komplementärwirkung verdecken.

Die Fassung im Kasten, bei der der Unterteil ganz eingehüllt wird, ermöglicht, mit minder vollkommenen Steinen durch Färbung des Kästchens, Unterlegen von Zinn-, Gold- oder Silberfolie etc. größere Effekte zu erzielen und kleine Risse, Trübungen etc. zu verdecken. Diese Kunst wurde früher häufiger geübt als jetzt, und Cellini erreichte damit große Effekte. Durchsichtige fleckige E. faßt man in einem innen geschwärzten Kasten (auf Moor). Bei Rosetten legt man im Kasten bisweilen eine kleine Raute unter, um das Farbenspiel zu erhöhen. Ost umgibt man größere Steine in der Fassung mit kleinern (Karmoisieren), um Farbe oder Glanz des Hauptsteins zu erhöhen.

Die Kostbarkeit der E. hat allerlei Täuschungen veranlaßt; besonders hat man wertvolle E. mit minder wertvollen vereinigt und diese Dubletten (Doubletten) so gefaßt, daß nur der kostbarste Stein beim Beschauen in Betracht kommt. Bei echten Dubletten bestehen Ober- und Unterteil aus echten Edelsteinen; bei halbechten ist der Oberteil echt, der mit Mastix angeklebte Unterteil aber besteht aus Quarz oder Glas; bei unechten ist der Oberteil Bergkristall oder Glas fluß, der Unterteil gefärbtes Glas; bei Hohldubletten ist der Bergkristall des Oberteils halbkugelförmig ausgehöhlt, mit gefärbter Flüssigkeit gefüllt und durch ein Kristallblättchen verkittet. Zur Erkennung von Fälschungen benutzt man das Lichtbrechungsvermögen. Man bringt einen echten Edelstein in Olivenöl und setzt dazu in kleinen Portionen nach und nach so viel Kassiaöl oder Sassafrasöl, bis der Stein nicht mehr wahrnehmbar ist, was dann eintritt, wenn die Flüssigkeit dasselbe Lichtbrechungsvermögen hat wie der Stein. Dies ist für verschiedene E. verschieden, und man muß für jede Art eine besondere Probeflüssigkeit bereiten. In einer solchen bleibt dann jeder andre Stein sichtbar, ebenso auch bei echten Edelsteinen alle Sprünge und Risse. Legt man Dubletten in heißes Wasser, so erweicht der Kitt, und beide Teile fallen auseinander. Die gewöhnlichste Verfälschung besteht im Unterschieben von Glasflüssen oder sogen. unechten (künstlichen) Edelsteinen (Amausen). Die Grundmasse dieser Fabrikate bildet der Mainzer Fluß (Straß), ein sehr glänzendes, bleireiches Glas, das viel weicher, aber schwerer als die natürlichen E. ist. Zur Erhöhung des Lichtbrechungsvermögens erhält der Straß Zusatz von Wismut und Thallium. Farbloser Straß bildet das Material zu den künstlichen Diamanten. Zur Nachahmung farbiger E. erhält die Glasmasse Zusätze verschiedener Metallpräparate, besonders Kupferoxyd, Chromoxyd, Kobaltoxyd, Spießglanzglas, Goldpurpur, Manganoxyd. Türkis wird nachgeahmt durch fossile Zähne von Mastodon oder Dinotherium aus dem Depart. Gers oder aus Sibirien, die durch Vivianit blau gefärbt sind. Auch hat man frische Zähne und Elfenbein mit Kupferoxydammoniak künstlich gefärbt. Sehr verschieden von diesen Fabrikaten ist die Herstellung künstlicher E. aus denselben Substanzen, aus denen die natürlichen bestehen. Korund ist sehr reine kristallisierte Tonerde, und wenn man reines Fluoraluminium im Kohlentiegel in Borsäuredampf erhitzt, so entweicht Fluorbor, und Tonerde bleibt kristallisiert als Korund oder, wenn ein wenig Chrom oder Kobalt zugegen ist, als Rubin oder Saphir zurück. Schmelzt man die Bestandteile der echten E. in richtigen Verhältnissen und gemischt mit Borsäure im Porzellanofen in einem offenen Platingefäß, so lösen sie sich in der Borsäure, und indem nun das Lösungsmittel langsam verdampft, kristallisieren die E. wie lösliche Salze aus wässeriger Lösung. Durch Schmelzen von Tonerde und Mennige in einem feuerfesten Tontiegel kann man große Kristalle von Korund und unter Zusatz von chromsaurem Kali oder Kobaltoxyd auch Rubin, resp. Saphir erhalten. Bei diesem Prozeß bildet die Kieselsäure der Tiegelwandung Bleisilikat, und die Tonerde wird aus der Verbindung mit dem Bleioxyd ausgeschieden. Für die Praxis haben diese Bemühungen bisher geringe Bedeutung erlangt. Nur der Rubin ist in sehr schönen Kristallen dargestellt worden. Auch der Diamant kann künstlich dargestellt werden (s. Diamant). Die Fälschung der E. datiert aus dem Altertum. Bis in die spätrömische Zeit tritt das Glas vorzugsweise farbig auf, und vielleicht wurde es hauptsächlich wegen seiner Ähnlichkeit mit Edelsteinen geschätzt. Seneca erzählt von der täuschenden Nachahmung der Smaragde. Derartige Glasflüsse waren stark bleihaltig (Plumbum vitreum, sc. judaeum). Im 13. Jahrh. blühte die Edelsteinfälscherei besonders in Venedig, und zu Ende des 18. Jahrh. erfand der Goldschmied Straßer in Wien den Straß, und durch die Arbeiten von Donault-Wieland (1819) gelangte die Herstellung von Edelsteinimitationen in Frankreich zu hoher Blüte.

Der Wert der E. richtet sich besonders nach ihrer Größe, Schönheit und Seltenheit, aber ebensosehr nach der Mode. Man verkauft die E. nach dem Gewicht (Karat). Der Preis steigt aber nicht im einfachen Verhältnis der Schwere, und das Wertverhältnis der einzelnen E. ändert sich oft mit dem Gewicht. Im allgemeinen hat sich der Preis der wertvollern E. mit Ausnahme des Rubins in der Neuzeit merklich vermindert. Der Edelsteinhandel hat daher auch von seiner frühern Bedeutung viel verloren. Hauptplätze des Handels sind London, Paris, Amsterdam, Nishnij Nowgorod, Moskau, Kalkutta, Kapstadt, Rio de Janeiro, New York, Sydney, in Deutschland Berlin, Hanau, Pforzheim, während in der Edelsteinschleiferei Amsterdam den ersten Rang einnimmt. Der Gesamtumsatz in rohen Edelsteinen beträgt etwa 60 Mill. Mk., in geschliffenen 120 Mill. Mk., davon etwa zwei Drittel in Diamanten.

[Geschichtliches.] Die Würdigung schöner Steine ist sehr alt. Die Ägypter verarbeiteten wertvolle Steinarten zu Skarabäen, und die Gewandung des Hohenpriesters der Israeliten war mit den edelsten Steinen verziert, von denen zwölf, in einem Gemmenschild vereinigt, den zwölf Stämmen geweiht waren. Auch die Juden schmückten sich mit Edelsteinen und verzierten mit solchen ihre Gefäße aus Edelmetallen. In ihrer Poesie wird der E. oft gedacht. Auch Homer spricht von Substanzen, die man wohl als E. deuten kann. Im 7. und 6. Jahrh. v. Chr. kannten die Griechen bereits verschiedene E. und trugen Schmuck- u. Siegelringe mit geschnittenen Steinen. Theodorus der jüngere von Samos wird als erster Steinschneider genannt. Onomakritos verfaßte um 500 v. Chr. ein Gedicht über die edlen Steinarten, in dem er diesen allerlei mysteriöse Eigenschaften beilegte. Solcher Glaube an übernatürliche Kräfte findet sich schon bei Naturvölkern und hat sich bis in die Gegenwart erhalten. Opal gilt noch heute vielfach als Unglücksstein. Herodot kannte bereits viele E. genau, Plato erwähnt den Sard, den Jaspis, Smaragd, auch waren ihm Diamant, Bernstein, Magnet bekannt, und er beschäftigte sich mit der Entstehung der Kristalle. Von Theophrastos, dem Schüler des Aristoteles, haben wir eine kleine Schrift über edle und halbedle Steine. Von spätern Autoren gibt besonders Dionysios Periëgetes in seinem geographischen Lehrgedicht Nachrichten über E. Zur Zeit Alexanders, der Ptolemäer und Seleukiden wurde großer Luxus mit Edelsteinen getrieben, namentlich wurden auch Waffen, Gefäße und Geräte damit geschmückt, doch wurde dies alles weit überboten durch die Römer, bei denen in der Kaiserzeit die E. auf allen Gebieten verschwenderische Benutzung fanden. Konstantin d. Gr. schmückte zuerst die Kaiserkrone mit Edelsteinen. Eine umfassende Naturgeschichte der E. gab Plinius, der auch auf das stetige Gesetz bei den Kristallformen hinwies. Bedeutender ist die Arbeit von Isidorus, dem Bischof von Sevilla (630), während die des Bischofs Marbodus im 11. Jahrh. sich hauptsächlich mit den angeblichen Heil- und Wunderkräften der E. beschäftigte. Diese Richtung beherrschte die folgende Zeit. Man trug E. als Amulette, brachte sie in Verbindung mit den Planeten und Jahreszeiten und unterschied Gesundheits-, Monats- und Zodiakalsteine. Jedem Monat war ein Stein geweiht, mit dem sich später Ideen über seine Heilkraft verbanden. Auch die zwölf Apostel wurden durch E. sinnbildlich dargestellt (»Apostelsteine«). E. wurden aber auch seit dem Altertum gepulvert, geröstet und als innerliche Arzneimittel benutzt. Dieser Gebrauch stammt aus Indien und wurde durch die Araber auf einen Höhepunkt gebracht, auf dem er sich mehrere Jahrhunderte erhalten hat.

Vgl. Blum, Taschenbuch der Edelsteinkunde (3. Aufl., Leipz. 1887); Kluge, Handbuch der Edelsteinkunde (das. 1860); Schrauf, Handbuch der Edelsteinkunde (Wien 1869); Groth, Grundriß der Edelsteinkunde (Leipz. 1887); Dölter, Edelsteinkunde (das. 1893); Bauer, Edelsteinkunde (das. 1896); Fühner, Lithotherapie. Studien über die medizinische Verwendung der E. (Berl. 1902); Barbot, Traité des pierres précieuses (2. Aufl., Par. 1884); King, Natural history of precious stones and metals (2. Aufl., das. 1870); Jannetaz, Fontenay u.a., Diamant et pierres précieuses (das. 1880); Streeter, Precious stones and gems, their history, etc. (6. Aufl., Lond. 1899); Burnham, Precious stones in nature, art and literature (Boston 1887).

http://www.zeno.org/Meyers-1905. 1905–1909.