- Griechische Musik

Griechische Musik. Die griechische Theorie der Musik ist sehr entwickelt und hat den Theoretikern des Abendlandes viel Geistesarbeit erspart; das Wesentlichste über Theorie und Notenschrift, die praktische Musikübung und die Musikschriftsteller der Griechen ist in folgendem übersichtlich dargestellt.

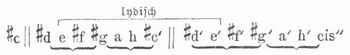

I. Das System. Den Kernpunkt bildete eine Tonleiter, die, von oben nach unten gelesen, wie die griechische Tonschrift an die Hand gibt, in der Intervall folge durchaus das Gegenteil unsrer Dur-Tonleiter ist. Abgesehen von der nicht genau nachweisbaren absoluten Tonhöhe entsprach die mittlere Oktave unserm e´-e; diese Skala hieß die dorische. Die Griechen faßten dieselbe auf als aus zwei gleichen Tetrachorden (Stücken von je vier Tönen) zusammengesetzt, deren jedes in absteigender Folge aus zwei Ganztonschritten und einem Halbtonschritt bestand:

. Das sogen. vollständige System (Systema teleion) umfaßte zwei Oktaven, nämlich von dem obersten Tone des tiefern der beiden Tetrachorde (der Mese) bis zu seiner höhern und tiefern Oktave und wurde entsprechend auf eine Verkettung von gleich gebauten Tetrachorden zurückgeführt. Außerdem benutzte man für Modulationen nach der Tonart der Unterquinte (die den Griechen ebenso das Nächstliegende war wie uns die nach der Tonart der Oberquinte) den Halbton über der Mese, und nahm für dieselbe ein besonderes Tetrachord gleichen Baues

. Das sogen. vollständige System (Systema teleion) umfaßte zwei Oktaven, nämlich von dem obersten Tone des tiefern der beiden Tetrachorde (der Mese) bis zu seiner höhern und tiefern Oktave und wurde entsprechend auf eine Verkettung von gleich gebauten Tetrachorden zurückgeführt. Außerdem benutzte man für Modulationen nach der Tonart der Unterquinte (die den Griechen ebenso das Nächstliegende war wie uns die nach der Tonart der Oberquinte) den Halbton über der Mese, und nahm für dieselbe ein besonderes Tetrachord gleichen Baues  an:

an:Dieses System liegt den theoretischen Betrachtungen nicht nur der Griechen, sondern auch der mittelalterlichen Musikgelehrten zugrunde.

II. Oktavengattungen (Melodietypen). Die sogenannten Harmonien der Griechen sind eigentlich nichts andres als verschiedene Oktavenausschnitte aus derselben Tonleiter, nämlich der oben gegebenen dorischen von zwei Oktaven (ohne das Tetrachord synemmenon). Als Kern des Systems erweist sich die dorische Oktavengattung e´-e; die Oktave von d´-d hieß die phrygische, c´-c lydisch, h-H mixolydisch. Die durch den Zusatz »hypo-« von diesen unterschiedenen Nebenformen sind so vorzustellen, daß die Lage der Quinte u. Quarte, aus denen sich die Oktave zusammensetzt, vertauscht ist: e´.. a.. e ist dorisch; wird die Quinte e´ a eine Oktave tiefer versetzt oder die Quarte a e eine Oktave höher, so ist die neue Oktavengattung die hypodorische:

Daß die Griechen durchaus nicht in der Weise, wie das später bei den Kirchentönen der Fall war, dem phrygischen etc. eine ähnliche grundlegende Bedeutung beimaßen wie dem dorischen, d. h. daß sie nicht d oder g als Hauptton des phrygischen ansahen (sozusagen als Tonika oder Dominante), sondern daß sie vielmehr wirklich alle Oktavengattungen nur als verschiedene Ausschnitte aus einer dorischen Skala betrachteten, geht deutlich aus der Unterscheidung der Thesis (Stellung) und Dynamis (Bedeutung) hervor. Der Begriff der Thesis ist an die Lage auf der Kithara gebunden, d. h. a ist z. B. der Thesis nach stets Mese, seine Dynamis aber, d. h. seine Bedeutung innerhalb der Tonart, hängt von der Stimmung sämtlicher Saiten ab. Nur bei der hier ausgewiesenen Grundstimmung (der dorischen) fallen Thesis und Dynamis immer zusammen, nicht aber bei den durch Einführung erhöhter oder erniedrigter Töne entstehenden Transpositionsskalen (s. III).

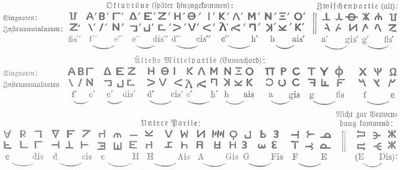

III. Transpositionsskalen (eigentliche Tonarten in unserm Sinne). Durch allmähliches Umstimmen der einzelnen Zwischentöne kann nämlich die mittlere Oktave des vollständigen Systems (von Nete diezeugmenon bis Hypate meson) die Formen sämtlicher oben ausgewiesenen Oktavengattungen annehmen. Zunächst galten nur die beiden Mitteltöne des dorischen Tetrachords als unstimmbar; e-a, h und e´ waren sogen. feststehende Klänge:

Man stellte sich also diese Oktavenskalen als Ausschnitte zweioktaviger transponierten Systeme vor, z. B.

und benannte dem entsprechend das transponierte System nach der Oktavengattung, also in diesem Falle lydisch. Stimmte man trotz des Widerspruches der ältern Theoretiker auch die stehenden Klänge a und e um, so ergaben sich die weitern Transpositionen: hypolydisch (5 ♯, dynam. Mese gis) und (hoch) mixolydisch (6 ♯, dynam. Mese dis´).

Neben diesen durch Erhöhungen der Stammtäne (die Griechen würden sagen: durch Verschiebung der Diazeuxis) entstandenen Transpositionsskalen entwickelte sich eine zweite Gruppe durch Erniedrigung der Stammtöne (durch Verschiebung der Synaphe), deren erste die durch Benutzung der Trite synemmenon des Stammsystems (b) entstehende mixolydische e´ d´ c´ b a g f e ist, ein Ausschnitt aus D-d mit 1 ♭. Die übrigen wurden von Aristoxenos als um einen Halbton vertiefte Parallelformen der Kreuztonarten benannt, erhielten aber später die geklammert beigefügten willkürlich gewählten neuen Namen (Ionisch und Äolisch, wie die später hinzugefügten Kirchentöne), nämlich von es´-es.

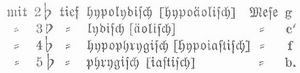

IV. Griechische Notenschrift (Semantik). Die Griechen hatten zweierlei Arten der Notation, eine ältere, von Haus aus diatonische, die sich noch später, wenn auch in stark veränderter Gestalt, als Instrumentalnotation hielt, als die jüngere, gleich enharmonisch-chromatisch an gelegte Notierung für den Gesang eingeführt wurde. Die Notenzeichen sind teils unveränderte, teils verstümmelte und verdrehte Buchstaben des griechischen Alphabets. Der älteste Teil der Gesangsnotierung ist zweifellos der mittelste (ein unversehrtes Alphabet von Α-Ω), der jüngste der höchste, der das Oktavzeichen (´) gebraucht. Das mittlere unversehrte Alphabet gibt den Schlüssel für das Verständnis des ganzen Systems und auch für die Instrumentalnoten. Dasselbe ist in Gruppen von je drei Buchstaben für je einen Halbton von f´ bis herunter zu e disponiert, nämlich:

Vollständig kommen solche Gruppen dreier Nachbarbuchstaben aber nur in enharmonischen und chromatischen Tongeschlechtern vor (s. V.), das diatonische wirft stets den ersten Buchstaben ab, z. B. hat das Dorische (die Grundstimmung) enharmonisch die drei Gruppen

diatonisch aber nur:

Die Tonart ist daher jederzeit an den direkt aneinander anschließenden Buchstaben zu erkennen. Aber für die (später entstandenen) ♭-Tonarten ist die Disposition insofern eine ganz andre, als dieselben das Halbtonverhältnis durch die Grenztöne obiger Gruppen ausdrücken:

und für das chromatische und enharmonische Geschlecht als dritten den zweitnächsthöhern hinzunehmen:

so daß H, Π und Τ je nach der Tonart verschiedenen Sinn haben können.

Für alle Töne, die weder nach oben noch nach unten Halbtonanschluß haben, kommen stets nur Zeichen zur Verwendung, die in den ursprünglichen Dreiergruppen erste oder dritte sind, und wenn zwischen zweien die Wahl ist (für e´ und h und ihre Oktaven), stets das dritte. Z. B. ist die dorische Skala diatonisch vollständig

Die Gesamtübersicht der griechischen Notenzeichen ist:

Die mixolydische Tonart hatvielleicht ihren Namen daher, weil sie in beiden Formen (tief mixolydisch mit

und

und  und hoch mixolydisch mit

und hoch mixolydisch mit  und

und  ) eine Vermischung der beiden Arten der Halbtonzeichnung (♯ und ♭) nötig macht.

) eine Vermischung der beiden Arten der Halbtonzeichnung (♯ und ♭) nötig macht.V. Die sogen. Tongeschlechter der Griechen waren nicht harmonische Unterscheidungen wie die unsrigen (Dur und Moll), sondern melodische und bezogen sich lediglich auf eine Veränderung der Stimmung der beiden mittlern Töne des dorischen Tetrachords. Die normale Hauptstimmung war die diatonische: e´ d´ c´ b; neben ihr unterschied man die chromatische (jüngern Datums)

und die enharmonische e ...

und die enharmonische e ...  (entweder mit vollständiger Auslassung eines Tones [ältere Enharmonik], oder mit Spaltung des Halbtons in zwei Vierteltöne [jüngere Enharmonik]). Auch finden sich bei Plutarch, Nikomachus u. a. Spuren einer archaischen halbtonlosen (archemitonischen) Pentatonik, die derjenigen der Kelten und Chinesen entspricht (d e.. g a h.. d e). Für diese drei Tongeschlechter stellten aber die Theoretiker eine große Anzahl Stimmungsnuancen auf, die Färbungen (Chroai) genannt wurden und in der Notenschrift keine Darstellung fanden. Diese sind z. T. wunderlichster Art, und es ist kaum etwas andres als eine Zufälligkeit, daß sich darunter auch die unsern heutigen Bestimmungen genau entsprechenden mit 15:16 für den Halbton und 4:5 für die große Terz befinden (bei Didymos und Ptolemäos). Bekanntlich beziehen sich Fogliano und Zarlino, die diese Verhältnisse zuerst endgültig aufstellten, auf Ptolemäos. Vgl. O. Paul, Die absolute Harmonik der Griechen (Leipz. 186)), ferner: F. Bellermann, Die Tonleitern und Musiknoten der Griechen (Berl. 1847), R. Fortlage, Das musikalische System der Griechen (Leipz. 1847), Gevaert, Histoire et théorie de la musique de l'antiquité (Gent 1875–81, 2 Bde.). Sehr interessant, aber in vieler Beziehung irreführend sind die bezüglichen Schriften von Rud. Westphal (s. d.).

(entweder mit vollständiger Auslassung eines Tones [ältere Enharmonik], oder mit Spaltung des Halbtons in zwei Vierteltöne [jüngere Enharmonik]). Auch finden sich bei Plutarch, Nikomachus u. a. Spuren einer archaischen halbtonlosen (archemitonischen) Pentatonik, die derjenigen der Kelten und Chinesen entspricht (d e.. g a h.. d e). Für diese drei Tongeschlechter stellten aber die Theoretiker eine große Anzahl Stimmungsnuancen auf, die Färbungen (Chroai) genannt wurden und in der Notenschrift keine Darstellung fanden. Diese sind z. T. wunderlichster Art, und es ist kaum etwas andres als eine Zufälligkeit, daß sich darunter auch die unsern heutigen Bestimmungen genau entsprechenden mit 15:16 für den Halbton und 4:5 für die große Terz befinden (bei Didymos und Ptolemäos). Bekanntlich beziehen sich Fogliano und Zarlino, die diese Verhältnisse zuerst endgültig aufstellten, auf Ptolemäos. Vgl. O. Paul, Die absolute Harmonik der Griechen (Leipz. 186)), ferner: F. Bellermann, Die Tonleitern und Musiknoten der Griechen (Berl. 1847), R. Fortlage, Das musikalische System der Griechen (Leipz. 1847), Gevaert, Histoire et théorie de la musique de l'antiquité (Gent 1875–81, 2 Bde.). Sehr interessant, aber in vieler Beziehung irreführend sind die bezüglichen Schriften von Rud. Westphal (s. d.).VI. Praktische Musikübung. Die Musik der Griechen war entweder nur Gesang, und zwar durchaus nur ein stimmiger oder (Männer und Frauen oder Knaben) in Oktaven, oder aber Gesang mit Begleitung eines Instruments (Kithara, Aulos) ebenfalls unisono oder in Oktaven, höchstens mit eingestreuten Verzierungen, oder endlich Solospiel auf einem Instrument oder Zusammenspiel mehrerer Instrumente (im Einklang oder in der Oktave). Die Gesänge der alten epischen und lyrischen Dichter wurden mit Kithara begleitet, die Dithyramben und die Gesänge der Tragödie mit einem Aulos (einer Art Schalmei). Bei den pythischen Spielen fanden aber Wettkämpfe im Solo-Aulosspiel und dem Solo-Kitharaspiel sehr früh Aufnahme. Die Dichterkomponisten gaben ihren Weisen (den Nomoi) besondere Namen wie die Meistersinger (Nomos Pythios, Nomos Polykephalos etc.). Vgl. Riemann, Handbuch der Musikgeschichte, Bd. 1, 1. Teil: Die Musik des klassischen Altertums (Leipz. 1904); A. Möhler, Die griechische, griechisch-römische und altchristlich-lateinische Musik (Freiburg 1898); H. Abert, Die Lehre vom Ethos in der griechischen Musik (Leipz. 1899).

VII. Musikschriftsteller. Eine große Zahl munsiktheoretischer Abhandlungen griechischer Schriftsteller ist auf uns gekommen. Eine der interessantesten ist das 19. Kapitel der dem Aristoteles zugeschriebenen, aber wahrscheinlich erst im 1.–2. Jahrh. n. Chr. in Alexandria entstandenen »Probleme«, die in einer ganzen Reihe von Ausgaben und Kommentierungen vorliegen (z. B. von Stumpf, »Die pseudoaristotelischen Probleme über Musik«, Berl. 1897; von F. A. Gevaert und Vollgraff, Gent 1399–1901). Die auf Musik bezüglichen Stellen der echten aristotelischen Schriften stellte K. v. Jan zusammen in »Misici scriptores graeci: Aristoteles, Euclides, Nicomachus, Baccius, Gaudentius, Alypius« (Leipz. 1395). Von größter Wichtigkeit sind die leider nur zum kleinsten Teil erhaltenen Schriften des Aristorenos (Schüler des Aristoteles) über Harmonik und Rhythmik, herausgegeben mit Übersetzung von Marquard (Berl. 1868). Ein Auszug aus Aristoxenischen Schriften ist unter dem Namen Eukleides oder Kleoneides erhalten, während eine Intervallenlehre (Saitenteilung) wohl wirklich von dem Mathematiker Eukleides (3. Jahrh.) herrührt (beide bei Jan abgedruckt). Die interessante Schrift Plutarchs über die Musik wurde nebst deutscher Übersetzung und Kommentar von Westphal herausgegeben (Leipz. 1865). Die Harmonik des Ptolemäos (2. Jahrh. n. Chr.) ist seit J. Wallis (1682) noch nicht wieder herausgegeben worden; den Aristides Quintilianus (2. Jahrh. n. Chr.) haben wir in Neuausgabe von Alb. Jahn (Berl. 1882). Die vollständige Kenntnis der griechischen Notenschrift verdanken wir den Skalentabellen des Alypios (bei K. v. Jan, Scriptores). Eine klassische lateinische Überarbeitung der griechischen Musiklehre ist das Werk des Boëthius (gest. 524): »De musica« (deutsch von O. Paul, Leipz. 1372). Die Reste griechischer Musik, die sich in neuester Zeit erfreulich gemehrt haben, gab K. v. Jan als Anhang der genannten »Scriptores« nebst Übertragung heraus (Leipz. 1899).

http://www.zeno.org/Meyers-1905. 1905–1909.