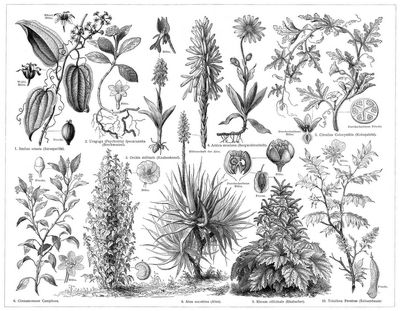

- Arzneipflanzen

Fig. 1. Smilax ornata Lem., eine zur Familie der Liliazeen gehörende Schlingpflanze aus der Gattung Smilax Tourn., von der mehrere meist noch nicht sicher festgestellte Arten, die durch etwa 30 Breitengrade über das nördliche Südamerika (wie es scheint, mit Ausnahme der Westküste) verbreitet sind, auch in Zentralamerika und in den südlichen Küstenländern Mexikos wachsen, die arzneilich benutzte Sarsaparillewurzel (von Zarza oder Salsa, stachelige Schlingpflanze, und Parilla, dem Diminutivum von Parra, Rebe). Diese Pflanzen finden sich im dichtesten Walde tropischer Flußufer u. Sümpfe, wo ihre stacheligen, verworrenen Stengel an den Bäumen emporklettern. In den Handel gelangen nur die Wurzeln ohne Stengel und Blätter, und es ist daher schwer zu sagen, von welchen Arten die anatomisch recht gut unterscheidbaren Sorten abstammen. S. medica Schlecht. et Cham. gilt als Stammpflanze der ostmexikanischen oder Veracruzsarsaparille, S. officinalis H.B.K. resp. S. ornata Lem. als die der Wurzel, welche von Jamaika verschifft wird, von S. papyracea Duham. in Guayana und Brasilien wird die Parasarsaparille abgeleitet, während die Abstammung der im deutschen Arzneibuch vorgeschriebenen Hondurassarsaparille nicht bekannt ist. Die Wurzeln sind bis 2 m lang, 7–8 mm dick, gelbbraun bis dunkelbraun, längsfaltig und zeigen auf dem Querschnitt eine mächtig entwickelte, wie das zentrale Mark meist weiße, seltener blaßrötliche Rinde und einen gelblichen, Rinde und Mark voneinander trennenden, in letzteres bogig einspringenden Holzring. Sie sind fast geruchlos, schmecken zuerst schleimig, dann kratzend und enthalten außer den gewöhnlichen Bestandteilen, unter denen sehr viel Stärkemehl, drei Saponinsubstanzen, nämlich Pariglin (Smilacin), ein dem Saponin verwandtes kristallisierbares Glykosid, Sarsasaponin und Smilasaponin. Die Wurzel kam 1536 oder 1545 durch die Spanier nach Europa und gelangte bald zu großem Ruf als Mittel gegen konstitutionelle Syphilis und Merkurialismus. Man gibt sie als eins der stärksten schweiß- und harntreibenden und alle übrigen Sekretionen anregenden Mittel in Abkochung mit andern Mitteln als Zittmannsches Dekokt.

Fig. 2. Uragoga (Psychotria) Ipecacuanha Baill. (echte Brechwurzel, Brechveilchen), eine krautige Pflanze aus der Familie der Rubiazeen mit unterirdisch kriechender Achse, aufsteigendem, 10–20 cm hohem Stengel, länglich-ovalen Blättern, zerschlissenen Nebenblättern, weißen Blüten und erbsengroßen blauen Beeren, in den dichten Wäldern und Talschluchten Westbrasiliens von Bahia bis Rio de Janeiro. Die eigentümlich knotig gegliederte gelblichgraue Wurzel ist etwa 5 mm dick, mit geringelter, oft bis auf den Holzkörper eingeschnürter Rinde, riecht dumpf, schmeckt widerlich bitter und enthält neben einer Spur ekelhaft riechenden ätherischen Öles amorphe, bitter schmeckende Ipekakuanhasäure C14H9O7 und drei Alkaloide: farbloses, amorphes Emetin C30H44N2O4, das bei 68° schmilzt, an der Luft gelb wird und leicht lösliche, kristallisierbare Salze bildet, Cephaelin C28H40N2O4, das dem Emetin ähnlich ist, aber bei 102° schmilzt, und Psychotrin. Das Emetin wirkt besonders expektorierend, Cephaelin dagegen brechenerregend. Die meiste Ipekakuanha liefert die brasilische Provinz Mato Grosso im Quellgebiet des Paraguay (Rio-Ipekakuanha), eine andre Sorte (Karthagena-Ipekakuanha) von unbekannter Abstammung kommt aus Neugranada in den Handel. Sie enthält ebenfalls Psychotrin, ebensoviel Emetin wie die Riowurzel, aber doppelt soviel Cephaelin. Ipekakuanha wird als Brechmittel und in kleinen Dosen bei Bronchial- und Darmkatarrh benutzt. Als Brechmittel hat sie vor Brechweinstein (mit dem sie meist zusammen gegeben wird) voraus, daß das Würgen geringer ist, das Erbrechen selbst sich nicht so oft wiederholt, der nachfolgende Kollapsus viel unbedeutender ist und nur selten Durchfall eintritt. Bei Ruhr benutzt man eine vom Emetin befreite Wurzel. Die Ipekakuanha wurde zuerst von einem portugiesischen Mönch, Michael Tristram, der 1570–1600 in Brasilien lebte, erwähnt, aber erst 1648 durch Piso und Marcgraf in Europa genauer bekannt. Der Arzt Helvetius in Reims gab sie 1686 als Spezifikum gegen Ruhr und verkaufte dieses sein Geheimnis für 1000 Louisdor an Ludwig XIV. Die botanische Abstammung wurde 1800 durch den portugiesischen Arzt Gomez festgestellt. Vgl. Jacquemet, Étude des ipécacuanhas (Par. 1888).

Fig. 3. Orchi smilitaris L. (Knabenkraut), eine etwa 20 cm hohe Orchidee mit saftiggrünen Blättern und roten Blüten, schmückt bei uns mit mehreren andern Arten die Wiesen. Sie besitzen zur Blütezeit zwei Knollen, eine derbe, vollsaftige, die an der Spitze das Knöspchen zeigt, aus dem sich im nächsten Jahre der neue Stengel entwickelt, und eine verwelkte Knolle, auf deren Kosten sich der blühende Stengel entwickelt hat. Man sammelt die Knollen nach der Blütezeit, brüht sie nach dem Reinigen und Abreiben der lockern braunen Außenhaut und trocknet sie. Sie bilden den Salep (s.d.). Orchis maculata L., O. latifolia L. u.a. haben handförmig geteilte Knollen, die im Volksaberglauben als Johannis- oder Glückshändchen (Radix palmae Christi) eine große Rolle spielen.

Fig. 4. Arnica montana L. (Bergwohlverleih, Fall-, Engel-, Johannisblumenkraut, Mönchs-, Mutterwurz), eine Komposite, die auf Wiesen der süd- und mitteleuropäischen Gebirge, in Norddeutschland in der Ebene, auch auf Labrador wächst, einen schief in der Erde liegenden Wurzelstock, einfachen, 30–60 cm hohen, drüsig-kurzhaarigen Stengel, sitzende, oberseits kurzhaarige, unten kahle Blätter und große, dunkel goldgelbe Blütenkörbchen besitzt. Die Wurzel riecht schwach aromatisch, schmeckt scharf gewürzhaft, etwas bitterlich; sie enthält Gerbstoff, Arnicin und ätherisches Öl, Arnikaöl, das aus dem Dimethyläther des Thymohydrochinons mit etwas Isobuttersäurephloryläther besteht, und wirkt in größern Gaben brechenerregend. Die Blüten, die eigentümlich schwach, nicht unangenehm riechen, enthalten neben Arnicin ein kamillenartig riechendes ätherisches Öl. Die Arnika scheint als Volksmittel seit langem in Gebrauch zu sein, zu allgemeiner medizinischer Anwendung kam sie aber erst im 18. Jahrh.; sie genoß einen außerordentlichen Ruf, geriet aber sehr bald wieder in Vergessenheit. Arnikatinktur, als Volksheilmittel durch Auspressen der ganzen blühenden Pflanze und Mischen des Saftes mit Spiritus, in den Apotheken durch Digerieren von 1 Teil Blüten mit 10 Teilen Spiritus gewonnen, wird als zerteilendes und als Wundmittel gerühmt.

Fig. 5. Citrullus Colocynthis Arnolt (Koloquinte, Pomaquinte, Alhandal), eine ausdauernde Kukurbitazee mit dünnem, krautartigem, scharf behaartem Stengel, zerstreuten, gestielten, fünfteiligen, steif behaarten Blättern, deren Zipfel buchtig fiederspaltig sind, gelben, grün geäderten Blüten und kahler, außen gelber Frucht, deren dünne, zerbrechliche Rinde ein weißes, schwammiges, sehr bitteres, leichtes Fleisch einschließt, in dem sechs Gruppen eilänglicher Samen eingebettet liegen. Die Koloquinte wächst, vielfach kultiviert und z.T. verwildert, von der Südküste des Kaspischen Meeres durch ganz Persien bis zum Persischen Golf, in Mesopotamien, auf Melos, im Gebiete des Roten Meeres und des Nils, durch die Sahara bis Marokko und tief nach dem Sudân, in Ostindien, auf Ceylon, wird auch auf Cypern und in Spanien angebaut. Die getrockneten, geschälten Früchte von Apfelgröße (Fructus Colocynthidis) kommen aus Marokko, Spanien, Syrien, Cypern, komprimiert aus Persien in den Handel; sie enthalten einen heftig abführend wirkenden, schwer kristallisierbaren Bitterstoff, Kolocynthin (in dem schwammigen Fleisch 0,6 Proz.), der durch Säuren in Zucker und harzartiges Kolocyntheïn gespalten wird. Das Pulver, mit einem Fünftel Gummiarabikum zu einer Paste angestoßen, liefert die Masse zu den Trochisci Alhandal (präparierten Koloquinten). Die Wirkung der Koloquinte gleicht derjenigen der Aloe, ist aber ungleich stärker. Man benutzt sie als Arzneimittel, namentlich bei hydropischen Zuständen, auch zur Vertreibung des Ungeziefers, indem man mit der Abkochung Bettstellen wäscht und Tünche und Tapetenkleister damit vermischt. Die gerösteten Samen werden von der ärmern Bevölkerung der Sahara gegessen. Die Koloquinte war schon den Alten bekannt, bei den Arabern unter dem Namen Handal. Was Karl d. Gr. anzubauen gebot, war wohl Momordica Elaterium Rich.; auch andre Kukurbitazeen sind als Surrogat der Koloquinte in Anwendung gekommen, so die brasilische Luffa purgans Mart. und L. drastica Mart.; in Südeuropa Cucurbita aurantiaca Willd.

Fig. 6. Cinnamomum Camphora Nees et Eberm. (Kampferbaum), ein lindenähnlicher, 8–10 m hoher Baum aus der Familie der Laurazeen, mit brauner, runzeliger Rinde, wechselständigen, gestielten, eiförmigen bis oblongen Blättern, kleinen, weißen Blüten und dunkelroten, erbsengroßen Beeren mit pfefferkornähnlichem Samen, in Kotschinchina und den südlichen Provinzen Chinas bis nördlich vom Amur und durch Japan sehr verbreitet, in größter Menge im Küstenland zwischen Schanghai und Amoy und auf Formosa dichte Wälder bildend, auch auf Ceylon und in einigen Gegenden Ostindiens, auf Madagaskar und in den südlichen Staaten Nordamerikas eingebürgert und hier und da mit Erfolg angebaut, ist die Stammpflanze des echten Kampfers (s.d.), wonach auch alle Teile des Baumes, besonders die Wurzel, riechen und schmecken. Der Kampferbaum gedeiht in allen tropischen und subtropischen Ländern, sogar in ganz Italien, schon bei Genua und in der Provence, muß aber bei uns im Kalthaus überwintert werden. Das harte, fein gemaserte, etwas rötliche Holz wird in China und Japan als feines Möbelholz benutzt und auch für Insektensammlungen nach Europa gebracht, da es den Kampfergeruch dauernd bewahrt.

Fig. 7. Althaea officinalis L. (gemeiner Eibisch, weiße Pappel), eine zur Familie der Malvazeen gehörende Staude mit starkem Rhizom, 1–1,25 m hohen, filzig-zottigen Stengeln, eiförmig spitzen, schwach drei- bis fünflappigen, weichfilzigen Blättern und großen, fleischfarbigen Blüten, wächst auf feuchtem, am liebsten salzigem Boden in Süd-, auch in Mitteleuropa bis zur Ostsee, im gemäßigten West- und Nordasien, in Nordamerika und Australien, wird besonders bei Bamberg, Nürnberg und Schweinfurt, in Frankreich und Belgien wegen der als Radix Althaeae offizinellen Wurzel kultiviert. Diese wird im Herbst von der zweijährigen Pflanze gesammelt und frisch geschält, ist weißgelblich, riecht süßlich, schmeckt fade schleimig und enthält viel Asparagin, Schleim, Pektinstoffe, Stärke (30 Proz.), Zucker, Salze etc. Sie dient zu Brusttee, zur Bereitung von Altheesirup (Altheesaft, wässeriger Auszug der Wurzel mit Zucker aufgekocht), Lederzucker (Pasta gummosa), bei der Appretur etc. und wurde schon von den alten Griechen arzneilich benutzt. Auch die geruchlosen, schleimig schmeckenden Blätter werden arzneilich benutzt.

Fig. 8. Aloe socotrina Lam. (Aloe), eine Liliazee mit 1–1,75 m hohem, meist einmal gabelästigem Stamm, bläulichgrünen, unterseits weiß gefleckten Blättern mit weißen Stachelzähnen, reichblütiger Traube und purpurroten, an der Spitze grünlichen Blüten, wächst im Küstengebiet Ostafrikas und am Kap, nicht auf der Insel Sokotora, wo vielmehr Aloe Perryi Baker vorkommt. Ihre Blätter werden auf Aloe (s.d.) verarbeitet.

Fig. 9. Rheum officinale Baillon (Rhabarber), eine zur Familie der Polygonazeen gehörende, bis 2 m hohe Staude mit 15–20 cm über den Boden hervorragendem, mehrköpfigem Rhizom, sehr großen, hellgrünen, rundlichen, eingeschnittenen Blättern und dichten, traubigen, zu großen, terminalen Rispen vereinigten Blütenständen, wurde 1867 im südöstlichen Tibet entdeckt, wird dort auch kultiviert und findet sich außerdem wahrscheinlich im westlichen und nordwestlichen China. Sie wächst auf den Weiden der Hochebene in den chinesischen Provinzen Petschili, Schansi, Schensi, Honan, Kansu, die sich bis zur Gobiwüste und der Grenze Tibets erstreckt, in Tsinghai und in den Gebirgen von Setschuan und liefert in ihrer Wurzel den Kantonrhabarber, der jedoch zum Teil auch von andern Arten stammt. Die Wurzel wird wohl von sechs- bis achtjährigen Pflanzen gesammelt, alsbald geschält (mundiert), durchbohrt, auf Fäden gereiht, getrocknet, später dann noch auf verschiedene Weise zubereitet. Die Stücke des Handels sind von unregelmäßiger Gestalt, etwa 10 cm lang, außen gelb, mit weißen, körnig-kristallinischen Feldern, von glänzenden, gelben bis dunkel braunroten Adern durchzogen. Weiteres s. Rheum.

Fig. 10. Toluifera Pereirae Klotzsch (Balsambaum), ein bis 17 m hoher Baum aus der Familie der Leguminosen, mit 2–3 m über dem Boden sich entwickelnden aufstrebenden Ästen, unpaarig gefiederten Blättern, mit zahlreichen Ölräumen durchsetzten Blättchen, lockern Blütentrauben und bis 10 cm langen, 3 cm breiten Hülsen, in denen ein ansehnlicher Same zwischen zwei mit dickflüssigem, schwach gelblichem Balsam gefüllten Hohlräumen liegt. Der Baum wächst im ganzen nördlichen Südamerika bis Mexiko, wird seit 1868 auch in Singapur kultiviert, aber nur in dem Küstenstrich (Costa del Balsamo) der Republik San Salvador zwischen Acajutla und dem Comalapa wird aus der Rinde des Baumes Perubalsam (s.d.) gewonnen. Die Hülsen liefern den weißen Perubalsam (Balsamito), der aber nicht in den Handel kommt.

Zur Tafel ›Arzneipflanzen II‹.

Fig. 1. Piper Cubeba L. fil. (Kubebenpfeffer), ein bis 6 m hoher Strauch aus der Familie der Piperazeen, mit kurzgestielten, länglich- bis eiförmig-elliptischen, zugespitzten Blättern, schlank walzenförmigen männlichen Blütenähren, dickern weiblichen Ähren und gestielten, fast kugeligen Beeren, in Südborneo, auf Java und Sumatra heimisch, wird auf den beiden letztern Inseln und in Westindien (häufig in Kaffeeplantagen) kultiviert u. liefert die Kubeben (s.d.).

Fig. 2. Tamarindus indica L. (Tamarinde), ein bis 25 m hoher, immergrüner Baum aus der Familie der Leguminosen, oft von 8 m Stammumfang, mit weit ausgebreiteter Krone, abwechselnden, paarig gefiederten, vieljochigen Blättern, lineal-länglichen Blättchen, wenigblütigen, endständigen Blütentrauben, gelblichen, purpurn geäderten Blüten und gestielten, bis 15 cm langen, 2,5 cm breiten, länglichen oder lineal-länglichen, meist etwas gekrümmten, mäßig zusammengedrückten Hülsen, die in dünner, zerbrechlicher, gelbbrauner, rauher Schale ein schwarzes oder braunes Mus und in diesem rundlich viereckige, glänzend rotbraune Samen enthalten. Die Tamarinde ist wahrscheinlich im tropischen Afrika, südwärts bis zum Sambesi, heimisch, in den Tropen beider Weltteile weit verbreitet, aber wohl meist nur angepflanzt. Die Frucht ist für die trocknen, vegetationsarmen Binnenländer Afrikas von höchster Bedeutung; man genießt sie als Obst, macht sie auch ein und bereitet daraus erfrischende, gesunde Nahrung, kühlende Getränke und durch Zusammenkneten der entrindeten, von Gefäßsträngen und Samen befreiten Früchte, besonders in Gudscharat, im Dekhan, auch in Konkan, das Tamarindenmus, das besonders aus Kalkutta in den Handel kommt. Tamarindenmus ist dunkelbraun, riecht säuerlich weinartig, schmeckt süßlichsauer und enthält Zucker, Weinsäure, Pektinsäure, Gummi etc. Es dient als leicht abführendes Mittel und zu Tabaksaucen. Westindien und Ecuador liefern hellbraunes, schleimiges, weniger säuerliches Mus, das in England bevorzugt wird. Das feste, harte, gelbliche Holz des Baumes wird von Würmern nicht angegriffen und daher vielfach benutzt. Die alten Ägypter, Griechen und Römer erwähnen die Tamarinde nicht, im alten Indien diente die Frucht zum Weißsieden des Silbers. Die mittelalterlichen Schriftsteller der Araber und Perser erwähnen die Tamarinden als indische Datteln (tamr hindi).

Fig. 3. Cinchona Ledgeriana Moens. (Chinarindenbaum), ein Baum aus der Familie der Rubiazeen, wird auch als Form von C. Calisaya Wedd. betrachtet. Letztere bildet einen hohen, dickstämmigen Baum mit ausgebreiteter, reichbelaubter Krone, verkehrteiförmig-länglichen, 8–15 cm langen Blättern, mit bisweilen rötlichen Blattstielen und rötlichen Mittelrippen, eiförmigen oder fast doldentraubigen Blütenrispen u. fleischroten, weichhaarigen, wohlriechenden Blüten. Sie wächst in den bolivianischen Provinzen Enquisivi, Yungas, Larecaja, Caupolican und in der peruanischen Provinz Carabaya zwischen 1500 und 1800 m Seehöhe. C. Ledgeriana stammt aus Samen, die am Rio Mamore in Bolivia gesammelt wurden und durch Ledger nach Java kamen. Sie hat schmalelliptische, unterseits rote, fast lederartige, kahle Blätter, kleine, gelbliche, nickende Blüten und fast kreisförmige Kapseln. Ihre Rinde ist die bei weitem alkaloidreichste Chinarinde, sie enthält bis 11,6 Proz. Chinin. Vgl. Cinchona.

Fig. 4. Exogonium Purga Benth. (Jalapenwinde), eine Staude aus der Familie der Kukurbitazeen, mit windendem Stengel, herzförmigen, zugespitzten, ganzrandigen Blättern und großen, stieltellerförmigen, purpurroten Blüten zu 1–3 auf achselständigen Stielen, wächst am östlichen Abhang der mexikanischen Anden in einer Höhe von 1900 m und wird in tropischen Gegenden, z.B. auch in Jamaika, kultiviert. Die ausdauernde Knolle, die knollig verdickte Ausläufer treibt, wird in einem Netz über Feuer getrocknet und nach Jalapa gebracht, von wo sie über Veracruz in den Handel kommt. Sie bildet die Jalape (Jalapenwurzel, Purgierwurzel, schwarzer Rhabarber, Tubera Jalapae) des Handels, ist getrocknet birnförmig, von weniger als 1 cm Durchmesser bis über faustgroß, schwer, fest und hart, dunkelbraun, auf dem Bruch gleichmäßig hornartig oder im Innern mehlig. Sie riecht schwach nach Rauch, schmeckt erst fade, dann ekelhaft, kratzend, enthält Stärkemehl (bis 18 Proz.), unkristallisierbaren Zucker (bis 19 Proz.), Gummi, Farbstoff und Harz (10–17 Proz.). Letzteres besteht im wesentlichen aus Konvolvulin C31H50O16. Dies ist farb-, geruch- und geschmacklos, amorph, wenig löslich in Wasser, nicht in Äther, schmilzt bei 150°, löst sich in Alkalien, zerfällt beim Behandeln mit Salzsäure in Zucker, Methyläthylessigsäure und Oxypentadecylsäure. Das Konvolvulin ist der wirksame Bestandteil der Jalape. Letztere wirkt stark purgierend, längerer Gebrauch beeinträchtigt nicht ihre Wirksamkeit, und es bleibt keine Neigung zur Verstopfung zurück; sie reizt aber stark und erzeugt in größern Dosen Entzündung. Jalape oder andre ähnliche, gleich wirkende Wurzeln verwandter Pflanzen wurden gegen Ende des 16. Jahrh. den Spaniern bekannt; die Wurzel von Exogonium Purga war bald nach 1600 in Frankreich und Deutschland verbreitet und 1634 ihr Harz (Resina Jalapae, durch Ausziehen der Wurzel mit Spiritus gewonnen) allgemein im Gebrauch. Die Mutterpflanze lernte man aber erst 1829 durch Cox in Philadelphia kennen.

Fig. 5. Copaifera Langsdorffii O. Ktze. (Kopaivabaum), ein Baum aus der Familie der Leguminosen, mit paarig gefiederten, lederigen, öldrüsenreichen Blättern, kleinen Blüten in endständigen, rispig zusammengesetzten Blütenständen und gestielten, lederartigen, zweiklappigen Hülsen, wächst in Brasilien und liefert mit andern Arten den Kopaivabalsam (vgl. Copaifera).

Fig. 6. Cassia acutifolia Delile (Sennesblätterstrauch), ein 30–60 cm hoher Strauch aus der Familie der Leguminosen, mit etwas lederartigen, ovalen, länglichen oder länglich-lanzettförmigen, kurz stachelspitzigen, mehr oder weniger zart behaarten Blättchen, achselständigen Blütentrauben, gelben Blüten und pergamentartigen, flachen Hülsen mit zusammengedrückten Samen, wächst im mittlern Nilgebiet von Assuan durch Dongola bis Kordofan, liefert im wesentlichen die alexandrinischen Sennesblätter (s.d.).

Fig. 7. Valeriana officinalis L. (Baldrian, Theriakwurz, Katzenwurz), eine Staude aus der Familie der Valerianazeen, mit kurzem, aufrechtem, bis 1 cm dickem, oft Ausläufer treibendem Rhizom und zahlreichen dünnen, stielrunden Nebenwurzeln, 30–150 cm hohem, oben verästeltem Stengel, unpaarig fiederteiligen Blättern, doldenrispigen Blütenständen und fleischroten, wohlriechenden Blüten, variiert stark, wächst in ganz Mittel- und Nordeuropa, Nordasien, Japan und liefert die Baldrianwurzel, eins der wichtigsten Arzneimittel, mit brauner Außenrinde, nach dem Trocknen eigentümlich kampferartigem unangenehmen (von den Katzen sehr geliebten) Geruch und süßlich-bitterlich gewürzhaftem Geschmack. Die trockne Wurzel enthält 1/2–2 Proz. ätherisches Baldrianöl. Sie war als Nardus gallicus schon den Alten bekannt und seitdem stets viel im Gebrauch. Der Name dürfte mit valere, gesund sein, zusammenhängen. Im deutschen Mittelalter hieß die Pflanze Denemarcha, noch früher Tenemarg, wie noch heute in einem Teil der Schweiz. Man bereitet aus der Baldrianwurzel ein ätherisches Öl (s. Baldrianöl), eine alkoholische und eine ätherische Tinktur (Baldriantinktur) und ein Extrakt und benutzt sie als krampfstillendes und nervenstärkendes Mittel besonders bei hysterischen Zuständen.

Fig. 8. Strychnos nux vomica L. (Krähenaugenbaum, Brechnußbaum), ein Baum aus der Familie der Loganiazeen, mit kurzem, dickem Stamm, breiteiförmigen, kahlen Blättern, endständigen Trugdolden und großer, kugeliger, orangefarbener Beere, in deren weißer, gallertartiger Pulpa 1–8 Samen liegen, wächst in ganz Indien, auch auf der Malabarküste, in Siam und Kotschinchina und liefert in den Samen die arzneilich benutzten Krähenaugen (Brechnüsse, Semen Strychni, Nux vomica). Diese sind flach kreisrund, bis 3 cm breit und 0,5 cm dick, graugelb, anliegend behaart und dadurch glänzend, mit warzenförmig erhöhtem Mittelpunkt, schwer zu pulvern und zu schneiden, schmecken sehr stark und anhaltend bitter und wirken höchst giftig. Sie enthalten etwa 1,5 Proz. Strychnin und etwas mehr Brucin, gebunden an organische Säuren, und werden hauptsächlich als Stomachikum bei Dyspepsie, Diarrhöe und Obstipation, auch gegen Lähmungen benutzt. In den Arzneischatz wurden sie vielleicht durch die Araber eingeführt und in Deutschland durch Valerius Cordus, Bauhin und Geßner im 16. Jahrh. näher bekannt. Die schwärzlich aschgraue Rinde des Baumes kam zu Anfang des 19. Jahrh., der Angosturarinde beigemischt, in den Handel (falsche Angosturarinde), ist jetzt aber wieder verschwunden.

Fig. 9. Ricinus communis L. (Wunderbaum), ein einjähriges hohes Kraut aus der Familie der Euphorbiazeen, das sich in den wärmern Gegenden strauchartig entwickelt, kahl, oft blau bereift, mit wechselständigen, sehr großen, handförmigen, sieben- bis viellappigen Blättern und gesägten Abschnitten. Die ansehnlichen Blüten bilden einen fast rispigen, endständigen Blütenstand, in dem die obern Blüten männlich, die untern weiblich sind. Die glatten oder stacheligen Kapseln enthalten drei große, eiförmige, marmorierte Samen. Der Ricinus stammt wohl aus Afrika, ist aber jedenfalls sehr früh als Kulturpflanze weit verbreitet worden und ist so akkommodationsfähig, daß er noch bei Christiania seine Samen reift. Er wird bei uns als Zierpflanze in mehreren Varietäten kultiviert (17 verschiedene Typen, Unterarten) und bildet eine der schönsten Blattpflanzen für den Rasen. Die Blätter des Ricinus dienen der bengalischen Seidenraupe (Bombyx Cynthia) als Futter und werden auf den Antillen und am Senegal gegen Migräne und zur Beförderung der Milchabsonderung benutzt. In Italien wird die Pflanze besonders hochgeschätzt (Palma Christi, römische oder indische Bohne, Höllenfeige, Sonnenkorn, Schaflaus, Ölkaffee, Pomadenbohne), und man kultiviert sie zu Florenz in Glashäusern, um auch im Winter Blätter davon zu haben. Die Samen (Purgier-, Brechkörner) schmecken herb und beißend scharf, sind giftig und enthalten Ricin und gegen 40 Proz. fettes Öl (s. Rizinusöl), das in Indien, Italien, Frankreich, Nordamerika durch Pressen gewonnen wird. Man benutzt es als mildes Abführmittel. Der Ricinus war schon dem Herodot bekannt, zu dessen Zeiten das Öl in Ägypten als Brennöl und zu Salben benutzt wurde; der ›Kürbis‹ vor Jonas' Hütte (Jonas 4, 6), den ein Wurm stach, daß er verdorrte, scheint ein Ricinus gewesen zu sein, der in der Tat gegen Verletzungen sehr empfindlich ist; auch in Griechenland wurde die Pflanze, wie noch jetzt, unter dem Namen Kiki kultiviert; Theophrast nannte sie Croton, Dioskorides wandte die Samen als Abführmittel, das Öl äußerlich an. Auch Albertus Magnus kultivierte den Ricinus, und im 16. Jahrh. erscheint er als Gartenpflanze unter dem Namen Ricinus oder Kik. Später kam die Pflanze in Vergessenheit, und erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. wurde das Öl von Westindien aus wieder als Abführmittel empfohlen, um bald darauf allgemeine Anerkennung zu finden.

Fig. 10. Crocus sativus L. (echter Safran, Herbstsafran), ein Knollengewächs aus der Familie der Iridazeen, mit niedergedrückt kugeligen Knollen, sehr schmalen, linienförmigen, am Rand umgerollten, dunkelgrünen Blättern und kurzgestielten, lilafarbenen Blüten, deren Narben von der Länge des Perigons, später herabhängend, fast flach, nach oben allmählich und wenig erweitert, fein gekerbt sind. Der Safran stammt wahrscheinlich aus Kleinasien und Persien und wird in Asien und Europa seit vorchristlicher Zeit vielfach kultiviert. Keine wilde Form von C. sativus ist mit der kultivierten Pflanze identisch. Diese ist stets steril und kann nur mit dem Pollen einer wilden Form befruchtet werden. Auch ist sie sehr konstant, während die natürlichen Arten stark variieren. Die Pflanze gedeiht in leichtem, humusreichem Boden in warmen Gegenden, besonders auf südlichen sanften Abdachungen, so weit, wie der Weinstock noch süße Früchte bringt. Die Ernte beginnt im Herbst, wenn die Blüten vollkommen entwickelt sind, wobei man aus den gepflückten Blüten die drei Narben ohne den gelben Griffel auslöst. Sie bilden getrocknet den Safran (s.d.) des Handels. Auf der Balkanhalbinsel werden die Knollen roh und geröstet gegessen.

Fig. 11. Glycyrrhiza glabra L. (Süßholz), eine Staude aus der Familie der Leguminosen, mit zahlreichen langen Wurzeln und weithin kriechenden Ausläufern, fast 2 m hohen, meist einfachen, kleberigdrüsigen Stengeln, zerstreut stehenden, fünf- bis achtjochigen, kurz behaarten, drüsig punktierten, bis 20 cm langen Blättern, langgestielten Blütenähren mit weiß- und lilafarbenen Blüten und länglich-linienförmiger Hülse, ist in Südeuropa, von Spanien bis Ungarn und Südrußland, auch im Kaukasus, in Kleinasien bis nach Persien und in Nordafrika einheimisch, wird besonders in Spanien und Italien im großen kultiviert, auch in Deutschland (Bamberg), Südfrankreich, Mähren, Ungarn und England, und liefert in dem sehr entwickelten Wurzelsystem das Süßholz (Süßholzwurzel, Lakritzenwurzel, Radix Glycyrrhizae s. Liquiritiae). Eine Varietät, Glycyrrhiza glabra glandulifera, wächst in Ungarn, Südrußland, Kleinasien und in Mittelasien bis China und liefert das offizinelle russische Süßholz. Näheres s. Glycyrrhiza.

Zur Tafel ›Arzneipflanzen III‹.

Fig. 1. Eucalyptus globulus Labill. (Blauer Gummibaum, Eisenveilchenbaum), ein Baum aus der Familie der Myrtazeen, wächst in Australien und Tasmania, erreicht eine Höhe von 110 m und einen Stammumfang von 30 m, er besitzt bläulichgrüne, lanzettförmige, in der Jugend breitere gegenständige, später wechselständige, bleibende Blätter, kurzgestielte Blüten, deren zu einer Mütze verwachsene Blumenblätter gemeinsam abfallen, und vielsamige Kapseln. Wegen seiner Schnellwüchsigkeit und der aromatischen Ausdünstungen seiner Blätter hat man angefangen, den Baum in sumpfigen Gegenden anzupflanzen, um eine Luftverbesserung herbeizuführen. Man findet ihn jetzt für diesen Zweck angepflanzt in Südfrankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Italien, Palästina, in dem Hochland Indiens, in Nord- und Südamerika, in Südafrika, auf Cuba, St. Helena, in Ägypten, Korsika, Algerien. Er soll auch in Südengland ausdauern und bis Görz gedeihen. Überall hat sich bestätigt, daß er vermöge seines außerordentlichen Verdunstungsvermögens das Klima verbessert und Sumpffieber beseitigt. Die Blätter sind ungemein reich an ätherischem Öl (frische Blätter liefern 0,7, trockne 1,6–3 Proz.). Das Holz ist sehr fest und hart und eignet sich unter anderm vorzüglich zu Schiffbauholz, Eisenbahnschwellen, Wasserbauten etc. Aus der Rinde wird Papier bereitet, auch werden Rinde, Blätter und das ätherische Öl gegen Fieber benutzt. Der Baum wurde 1792 von Labillardière auf Tasmania entdeckt und 1856 durch Ramel in Europa eingeführt, das Öl ist seit etwa 20 Jahren regelmäßiger Handelsartikel. Vgl. Bentley, On the characters, properties and uses of Eucalyptus globulus (Lond. 1854); Hamm, Der Fieberheilbaum (2. Aufl., Wien 1878).

Fig. 2. Podophyllum peltatum L. (Fußblatt, Entenfuß, wilde Zitrone, Maiapfel, Mandrake), eine Staude aus der Familie der Berberidazeen, mit kriechendem Wurzelstock, fünf- bis neunlappigen Blättern, großen, weißen, nickenden Blüten und eiförmigen, gelblichen, etwa einer kleinen Zitrone ähnlichen fleischigen, vielsamigen Früchten, wächst an feuchten, schattigen Stellen in Wäldern des atlantischen Nordamerika. Ihr Kraut ist narkotisch, giftig, das säuerliche Fleisch der Frucht aber genießbar, wiewohl von ekelhaftem Geruch. Der Wurzelstock liefert ein harziges, bitteres Extrakt (Podophyllin, Vegetable calomel), ein Gemenge von Harz mit einem Glykosid, das als Verdauung beförderndes und als Abführmittel, äußerlich als hautreizendes Mittel angewendet wird. Man bereitet es aus einem alkoholischen Auszug der Wurzel durch Fällen mit Wasser.

Fig. 3. Pilocarpus pinnatifolius Lem. (Jaborandi), ein zur Familie der Rutazeen gehörender Strauch mit dicht rotgelbhaarigen Zweigen, lederigen, kurzgestielten, ein- bis dreijochigen, unterseits kurzhaarigen Blättern, lineal-oblongen, stumpfen, am Rand umgebogenen Blättchen und endständigen, dichten Trauben mit kleinen grünen Blüten und einsamigen Kapseln, liefert, wie auch P. Selloanus Engl. in Südbrasilien, Paraguay und Uruguay und P. pauciflorus St. Hill. in Brasilien, die Jaborandiblätter, die beim Zerreiben aromatisch riechen, scharf schmecken und Pilokarpin enthalten. Letzteres wird als harn- und schweißtreibendes Mittel bei flüssigen Exsudaten, Nierenentzündung, zu ablenkender Wasserergießung nach außen, bei Bronchitis, Prurigo, Diabetes benutzt. Andre Jaborandisorten liefern verschiedene Piperazeen (Piper mollicomum Kth. etc.), Skrofulariazeen (Herpestis gratioloides Kth. etc.) sowie Zanthoxylon elegans Engl. und Monnieria trifoliata L.

Fig. 4. Hagenia abyssinica Willd. (Kussobaum, Kussala), ein Baum aus der Familie der Rosazeen, der in der abessinischen Bergregion heimisch ist, bis 20 m hoch wird, zottig behaarte Zweige, wechselständige, unpaarig gefiederte Blätter, achselständige, große Blütenrispen, weiße Blüten und kurzgeschnäbelte, eiförmige Nüßchen besitzt. Die weiblichen, bereits abgeblühten Rispen, bei denen die ausgewachsenen Kelchblätter dunkel purpurrot geworden sind, bilden das offizinelle Kusso (Kosso, Flores Koso). Sie schmecken schleimig, dann kratzend, bitter und adstringierend, riechen schwach holunderartig und enthalten wenig ätherisches Öl, Kosoin und Kosotoxin, ein starkes Muskelgift. Kusso ist in Abessinien seit langer Zeit bei Menschen und Schafen gegen den Bandwurm im Gebrauch; durch den französischen Arzt Brayer kam es nach Paris, und seit 1842 fand es allgemeine Verwendung als Bandwurmmittel. Frische Blüten wirken ebenso rasch und sicher wie Wurmfarn und Granatrinde, machen auch dieselben Nebenerscheinungen wie diese.

Fig. 5. Marsdenia Condurango Rchb. fil., eine samtartig behaarte Liane aus der Familie der Asklepiadazeen, mit gegenständigen, breiten Blättern und in der Regel gepaarten korymbösen Blütenrispen, die meist einachselig sind, kleinen Blüten und dicken, zugespitzten, glatten Follikeln, wächst in Ecuador und Columbia und liefert die Condurangorinde (Geierrinde). Diese bildet etwa 10 cm lange und 1–7 mm dicke verbogene Röhren oder rinnenförmige Stücke, ist auf der Oberfläche bräunlich oder braungrau, längsrunzelig und höckerig, auf der Innenseite hellgrau, derb, längsstreifig. Sie schmeckt bitterlich, scharf, kratzend und riecht eigentümlich, schwach aromatisch. Man gibt sie bei Magenleiden, um Appetit, Verdauung und Allgemeinbefinden zu heben, namentlich auch bei Verdacht auf Krebs des Magens und der Speiseröhre. Die Rinde enthält ein Glykosid, Condurangin, ein gelbliches Pulver, das sich durch Lösungsmittel in zwei Körper zerlegen läßt. Die Lösung des wasserlöslichen Körpers trübt sich beim Erwärmen, und eine 2 proz. Lösung erstarrt gallertartig weit unter dem Siedepunkt. 1871 kam eine Condurangorinde nach Europa, die von der Asklepiadazee Gonolobus Condurango Triana abgeleitet wurde. Vgl. Jukna, Über Condurangin (Dorpat 1889).

Fig. 6. Physostigma venenosum Balf. (Kalabarbohne), eine mehrjährige Kletterpflanze aus der Familie der Leguminosen, mit holzigem Stamm von 4 cm Dicke, der mehr als 15 m emporsteigt, gefiederten Blättern mit drei großen Blättchen, achselständigen, hängenden Blütentrauben, großen purpurroten Blüten und etwa 14 cm langen, breit-linealischen, etwas zusammengedrückten Hülsen, die 1 oder 3 nierenförmige, schokoladenbraune Samen mit einer tiefen, von erhabenen Rändern umgebenen Rinne enthalten. Die Pflanze wächst in Westafrika vom Kap Palmas bis Kamerun und ist auch in Indien und Brasilien eingeführt worden. Die Eingebornen benutzen die fast geruch- und geschmacklosen, aber höchst giftigen Bohnen zu einer Art Gottesurteil, d.h. man gibt sie den der Hexerei Beschuldigten zum Verschlucken, und Erbrechen oder Nichterbrechen entscheidet über die Schuld des Individuums. Die Pflanze wurde 1840 durch Daniell bekannt, 1859 beschrieb sie Balfour, und wenige Jahre später entdeckte Fraser ihre eigentümliche arzneiliche Wirkung. Diese beruht auf dem Gehalt an einem Alkaloid, Physostigmin (Eserin) C15H21N3O2, das farb-, geruch- und geschmacklose, in Alkohol und Äther leicht, in Wasser etwas schwierig lösliche, alkalisch reagierende, bei 105° schmelzende Kristalle und mit Säuren leicht zersetzliche Salze bildet. Es wirkt direkt lähmend auf das zentrale Nervensystem, auf das Gehirn früher als auf das Rückenmark, und bewirkt ganz bedeutende Pupillenkontraktion. Man benutzt salizylsaures Physostigmin besonders bei Untersuchung der Augen, um die nach Atropineinträufelung entstandene Pupillenerweiterung zu beseitigen, auch als Heilmittel bei Augenkrankheiten, bei Erschlaffung des Darmes mit Kotstauung und gasiger Auftreibung des Bauches, bei Tetanus, Neuralgien, Epilepsie etc. In der Tierheilkunde gibt man schwefelsaures Physostigmin in subkutaner Einspritzung als Abführmittel bei Kolik und Aufblähung des Darmes. Neben Physostigmin soll in den Kalabarbohnen noch ein dem Strychnin ähnlich wirkendes Alkaloid, Calabarin, und indifferentes Physosterin vorkommen.

Fig. 7. Strophanthus hispidus DC., ein holziger Kletterstrauch aus der Familie der Apocynazeen, in Oberguinea, mit kreuzgegenständigen, ganzen, rauhhaarigen Blättern, endständigen, reichblütigen Dichasien und geschwänzten Blumenkronenzipfeln, windet sich an den höchsten Bäumen empor und trägt paarweise stehende, 30 cm lange Kapseln, die bis 200 Samen enthalten. Die 2 cm langen, schmalen und flachen, braunen, seidenglänzend behaarten Samen tragen an der fein ausgezogenen Spitze einen fast 9 cm langen Stiel mit zartem Pappus. S. Kombé Oliver, mit armblütigen Blütenständen an kurzen, wenig beblätterten Seitenästen, am Sambesi, liefert 17 mm lange, bis 5 mm breite, hell grünlichbraune, glänzend behaarte Samen, auch benutzen die Eingebornen die Pflanze zur Bereitung eines Pfeilgiftes (Kombé, Inee, Onage). Die Samen enthalten als wirksamen Bestandteil Strophantin C20H34O10, ein weißes, kristallinisches stickstofffreies Glykosid, das sehr bitter schmeckt, in Wasser und Alkohol leicht löslich ist und bei 185° schmilzt.

Es steigert die Kontraktilität der Muskeln, besonders des Herzmuskels, ohne Verdauungsstörungen oder kumulative Wirkungen zu zeigen. Man benutzt es deshalb wie Digitalis bei Herzkrankheiten und asthmatischen Anfällen. In größern Dosen führt es schnell tödliche Muskelstarre herbei. Offizinell ist eine aus 1 Teil Samen u. 10 Teilen Weingeist bereitete Tinktur.

Fig. 8. Carica Papaya L. (Melonenbaum, Papay oder Mammona), ein astloser, 6 m hoher Baum aus der Familie der Passiflorazeen, mit schwammigem Holz, gedrängten, langgestielten, handförmigen Blättern, monözischen, achselständigen, blaßgelben Blüten, von denen die männlichen in langen Trauben stehen, und länglichen, gefurchten, melonenartigen, oft gegen 7,5 kg schweren, gelben Früchten. Er ist im wilden Zustand nicht bekannt und wahrscheinlich ein Bastard aus mehreren in Mexiko heimischen Arten. Bald nach der Entdeckung Amerikas wurde er als Obstbaum über alle Tropenländer verbreitet. Er schießt ungemein schnell aus dem Samen auf, blüht und trägt das ganze Jahr hindurch, stirbt aber schon im vierten Jahr ab. Das Holz strotzt von gelbem, bitterm Milchsaft, der verdünnt als Wurmmittel benutzt wird. Die Früchte haben ein wohlschmeckendes, zuckerreiches Fleisch mit milchigem Saft und vielen, etwas scharf, kresseartig schmeckenden Samen. Sie werden von den Eingebornen roh und frisch, mit Zucker oder Salz und Essig genossen. Die unreifen salzt man entweder wie bei uns die Gurken ein, oder kocht sie, in Stücke geschnitten, als Gemüse. Der Milchsaft des Melonenbaums macht das zäheste Fleisch mürbe, wenn man es damit einreibt oder eine kleine Quantität Saft dem Wasser, in dem das Fleisch gekocht werden soll, zusetzt. Er bringt auch durch ein Ferment Milch zum Gerinnen. Die Benutzung der Blätter des Melonenbaums zur Zubereitung alten Fleisches soll in der Heimat des Baumes sehr alt sein. Der getrocknete Saft dient wie das daraus dargestellte Papayotin (Papain) gegen Diphtheritis und Dyspepsie. Es kommen verschiedene Präparate von sehr ungleicher Beschaffenheit im Handel vor. In den Blättern findet sich ein Alkaloid Carpain C14H25NO2, das als teilweiser Ersatz der Digitalis empfohlen wurde. Bei uns kultiviert man den Melonenbaum häufig in Gewächshäusern.

Fig. 9. Aspidosperma Quebracho blanco Schl., ein Baum oder Strauch aus der Familie der Apocynazeen, mit sehr hartem Holz, dünnen, hängenden Zweigen, quirlständigen, kleinen, elliptisch-lanzettlichen, stachelig zugespitzten, bläulichgrünen, gelbgerandeten Blättern, achselständigen, gelben Blüten und großen, holzigen, rundlichen Kapseln, wächst in Argentinien und liefert die Quebrachorinde, welche sechs Alkaloide, Aspidospermin C22H30N2O etc. enthält, die der Zusammensetzung nach verschiedenen Chinaalkaloiden ähneln. Die Rinde gelangte 1878 nach Europa und wurde als Ersatz der Chinarinde gegen Fieber empfohlen. Jetzt wird sie noch bei Asthma benutzt. Vgl. Hansen, Die Quebrachorinde (Berl. 1880).

Fig. 10. Mallotus philippinensis Müll.-Arg. (Rottlera tinctoria Roxb., Kamalabaum), ein Strauch oder kleiner Baum aus der Familie der Euphorbiazeen, mit abwechselnden, gestielten, ganzen eiförmigen, zugespitzten, unterseits filzig behaarten und mit roten Drüsen besetzten Blättern, innen rotdrüsigen Blüten in achselständigen Blütenständen und mit scharlachroten Drüsen dicht besetzten, kirschgroßen Kapseln, wächst in mehreren Varietäten auf Ceylon, in Vorderindien, Assam, Hinterindien, auf den Sundainseln, Philippinen, im südöstlichen China und in Nord- und Ostaustralien und liefert in den Drüsen der Kapseln die Kamala und aus den Samen ein fettes Öl, das zum Brennen und als Abführmittel benutzt wird. Die Kamala gewinnt man in Indien durch Schütteln oder Abreiben der Früchte. Sie ist geruch- und geschmacklos, enthält außer den unregelmäßig kugeligen, ziegelroten Drüsen als Beimengungen Büschelhaare, Bruchstückchen der Früchte und Blätter, Staub etc. Sie wird von Wasser kaum angegriffen, gibt an Alkohol, Äther und Kalilauge ein rotes Harz ab, enthält Spuren von ätherischem Öl, Zitronen- und Oxalsäure, im wesentlichen aber Harze (Kamalarot) und Rottlerin C22H20O0. Letzteres bildet gelbe Kristalle, löst sich in Wasser, Alkohol und Äther, in wässerigen Alkalien mit tiefroter Farbe, ist nicht flüchtig und entsteht auch bei Behandlung von Aloin mit Salzsäure. Kamala (Wurrus) dient in Indien seit alter Zeit zum Färben der Seide und gibt ein schönes Orangebraun; seit der Mitte des 19. Jahrh. wurde es in Europa als Bandwurmmittel benutzt. Vor Kusso hat es den Vorzug, daß es weniger leicht Übelkeit u. Erbrechen erregt und zugleich abführend wirkt. Auch gegen Hautkrankheiten ist es benutzt worden.

Arzneipflanzen I.

Arzneipflanzen I. Arzneipflanzen II.

Arzneipflanzen II. Arzneipflanzen III.

Arzneipflanzen III.

http://www.zeno.org/Meyers-1905. 1905–1909.